弁理士を目指す人に贈る 理系のための法律

著作者 弁護士・弁理士 平尾 正樹

(ひらお法律特許事務所 発行 2011年10月7日)

※この著作物はプリントアウト自由ですが、他の著作物に引用するときは必ず出典を明示して下さい。

目 次

1 権利能力・手続能力

〔1〕権利能力(日本人・日本法人)

[2]権利能力(外国人・外国法人)

[3]手続能力(自然人)

[4]手続能力(権利能力なき社団・財団)

[5]手続能力のない者のなした手続きの効力

[6]まとめ

2 代 理

[1]代理とは何か

[2]法定代理と任意代理

[3]個別代理と共同代理

[4]代理権の不消滅

3 手続の中断

4 物権と債権

〔1〕物権と債権の派生原因

〔2〕債権

〔3〕物権

〔4〕債権と物権の違い

〔5〕民法による財産関係の規律

5 商標権の効力=準物権

6 専用・通常使用権

7 担保物権(質権)

[1]担保とは何か

[2]商標権等を対象とする担保物権(=質権)

[3]担保物権の性質

[4]使用権

8 準共有

[1]民法の共有

[2]商標権の共有

[3]専用使用権の共有

[4]通常使用権の共有

[5]商標登録出願により生じた権利の共有

9 登録制度

10 審判制度

[1]商標法の審判の体系的地位

[2]審判の諸原則

[3]職権主義

[4]処分権主義

[5]口頭主義・書面主義

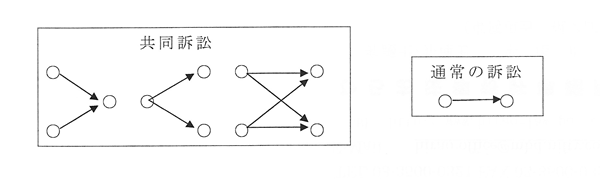

[6]民事訴訟法の共同訴訟

[7]商標法の共同審

[8]参加

11 権利濫用

![]()

1 権利能力・手続能力

[1] 権利能力(日本人・日本法人)

POINT 権利能力とは、権利義務の享有が認められるための資格のことで、すべての日本人、日本法人が平等に権利能力を有する。

権利能力とは権利義務の享有が認められるための資格のことです。そして法は法律関係を権利と義務に分解して定めますので、結局、権利能力とは法律関係の当事者になりうる資格のことです。中世の封建社会では人はさまざまな身分的束縛を受けていましたが、近代法では、出生によってすべての人(=自然人)が等しく権利義務の主体になれる資格(権利能力)を取得するという大原則(権利能力平等の原則)を定めました。そして、それを団体にも及ぼして、すべての法人が設立によって等しく権利能力を取得することとされています。自然人が等しく権利能力を取得するのですから、自然人の結合である法人も等しく権利能力を取得することとしたのです。民法3条1項が「私権の享有は、出生に始まる。」と規定するのは自然人について権利能力平等原則を定めたものであり、民法34条「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」と規定するのは権利能力平等原則を法人にも及ぼしたものです。

このようにすべての自然人、法人が、性別を問わず、職業を問わず、年齢を問わず、職種、企業規模を問わず、したがって生後間もない赤子であっても、死刑囚であっても、路上生活者であっても、また小企業であっても、一人会社であっても等しく権利能力を享有しますので、各種契約を結んだり、財産権を保有したり等の法律で定める権利を享有できます。商標法に関していえば、商標登録出願をして商標権者となったり、商標権に関して質権や使用権を設定したり設定されたり、審判請求や異議申し立てといった手続きをすることができます。

[2] 権利能力(外国人・外国法人)

POINT 外国人は、①日本国内に居住する外国人(外国法人)、②日本人に対して平等主義をとる国の国民(法人)、③日本人に対して相互主義をとる国の国民(法人)、④条約に定める国の国民(法人)が権利能力を有する。

権利能力平等原則は近代国家に通有の原理であって、近代国家はすべてこの原則を採用しますので、近代国家の国民は自国の法律によって平等に権利能力が保障されます。しかし、法律は国単位で制定され、その効力範囲もその国に限られますので、日本の法律でアメリカ国民の権利能力を保障したり、フランスの法律で日本国民の権利能力を保障したりする必要はないと考えられています。つまり、権利能力平等原則は国単位の保障、つまり国家の自国民(自国法人)に対する保障です。もとより権利能力平等原則を外国人にも等しく及ぼすことが理想的と考えられますが、現代の国際社会は外国人について自国民と等しく権利能力を認めるべしというところまではいっていません。したがって、外国人の権利能力についてはその国の事情によって各種の制限を加えることができることとされています。わが国の民法も、「外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。」と定めて(民法3Ⅱ)、外国人の権利能力は法律、命令(政令、省令、規則等)、条例、条約によって制限できることとされており、たとえば外国人の土地保有などは制限を受けており(外国人土地法1)、このことは日本人が外国法の適用を受ける場合も同様です。

では、商標法は外国人の権利能力に関してどのように定めているかというと、商標法は次の外国人が商標法上の権利能力を有すると定めています(商標77Ⅲで準用する特許25)。

① 日本国内に住所または居所(法人なら営業所)を有する外国人

② 日本国民に対してその国民と同一条件で商標権等の権利享有を認めている国の国民(平等主義)

③ 日本国がその国民に対して商標権等の享有を認める場合には日本国民に対してその国民と同一条件で商標権等の享有を認めることとしている国の国民(相互主義)

④ 条約に商標権等の享有を認める旨の定めがある者

①は日本国内に住所や居所を有する外国人は、日本の社会で活動する者ですから日本において商標権等を享有できるとしたものであり、②は日本国内に住所や居所を有しない外国人であっても、その外国人の属する国の法律が日本国民に対してその国民と同一条件で商標権等の享有を認めているのなら、日本国もその外国人に対して商標権等の享有を認めるとしたものであり、③は日本国内に住所や居所を有しない外国人であっても、その外国人の属する国の法律が「日本が自国民に対して認めるのなら、自国も日本人に対して認める」と定めているのなら、日本もその外国人に対して商標権等の享有を認めるとしたものです。④は、パリ条約ではパリ条約同盟国の国民及び準国民に対して権利能力を認めており、PCTでも同様ですから、日本が加盟するこれら条約の同盟国の国民や居住者は日本において商標権等の享有が認められます。

では、①②③の外国人の属する国がわが国が外交上承認しない国であっても、わが国はその外国人に権利能力を認めるのでしょうか。つまり、特許法25条の「外国人」とは、わが国が外交上「国家」として承認する国の国民に限るのか、それともわが国が「国家」として承認しない国の国民も含まれるのかという問題です。この点に関しては、③の相互主義の適用に関して、最高裁昭52・2・14判決(最高裁昭49(行ツ)第81号、最高裁判所裁判集民事第120号35頁)は、わが国が承認しない国であっても相互主義が適用されるとして、当時わが国が国家として承認していなかったドイツ民主共和国(東ドイツ)の法人がおこした無効審判請求を却下した特許庁の審決を取り消しました。これによれば、我が国が外交上承認しない国の国民または法人であっても、その国の法律で日本人に対して商標権等の享有を認めているのなら(相互主義)、日本において商標権等の享有が認められることとなります。これは相互主義(上記③)に関する判例ですが、当然上記②の平等主義にも妥当するであろうし、また上記①にも妥当するのでしょうから、わが国が国家として承認しない北朝鮮の国民や法人でも、わが国に住所や営業所があればわが国の特許法上の権利を行使できることとなります。ところが、上記④に関しては、著作権に関するものですが、東京地裁平19・12・14判決(東京地裁平18(ワ)6062号)は、わが国は北朝鮮を国家として承認しておらず、北朝鮮との間で国家間の権利義務関係が生じるのを認めてはいないのだから、北朝鮮が国家間の権利義務を定める多数国間条約(筆者注・ベルヌ条約。もとより日本も加盟している)に加入したとしても、わが国は北朝鮮の法人が制作した著作物を保護する義務を負わないとして、北朝鮮の法人が制作した著作物を無断でTV放映した日本のテレビ局は不法行為責任を負わないとしました。そして、上記最高裁判例との整合性に関して、上記最高裁判例は純粋な国内法である特許法32条(現行25条)の解釈を示したものであって、わが国と未承認国との間で条約上の権利義務関係が生じるかという問題は別だと言っています。しかし、いずれの事案もわが国が外交上承認しない国の国民の権利享有能力が認められるかという同じ論点であり、根拠法令が国内法(現行特許法25条)にあるか条約(ベルヌ条約)にあるかによって結論が異なるものではないと思います。

なお、外国人とは日本国籍を有しない者をいい、人種的には西欧人やインド人等であっても日本に帰化していれば日本人であるとともに、人種的には日本人であっても日本国籍を離脱していれば外国人です。

最後に、上記①~④の外国人に認められるのは、逆にいえば上記①~④以外の外国人には認められないのは、「商標権その他商標に関する権利」の享有です(商標77Ⅱで準用する特許25)。この「商標権その他商標に関する権利」に商標や防護標章の出願をする権利、商標や防護標章の登録をうける権利、商標権や防護標章登録に基づく差止めや損害賠償を請求する権利、無効審判や取消審判、異議申立て等の商標法で定める一切の手続きを行使する権利が含まれることはもちろんです。したがって、上記①~④に該当しない外国人は、日本特許庁に対して商標や防護標章の出願をしても拒絶されるし、商標権を譲り受けたり相続したりしてその移転登録を申請しても却下されるし、無効審判や取消審判、異議申立てをしても却下されます。権利能力を認められないというのはこのような意味です。では、これら外国人は商標権に質権を設定したり、専用使用権の設定を受けたり、通常使用権の許諾を受けたりすることもできないのでしょうか。というのは、質権や使用権は商標法ではなく民法によって認められる権利であって、その対象がたまたま商標権だというだけですから、このようなものも「商標に関する権利」に該当するかという疑問があるのです。しかし、これらも商標権に関する質権、商標権に関する使用権ですから、「商標に関する権利」に該当するとしてこれら外国人には享有できないと解せられます。

[3] 手続能力(自然人)

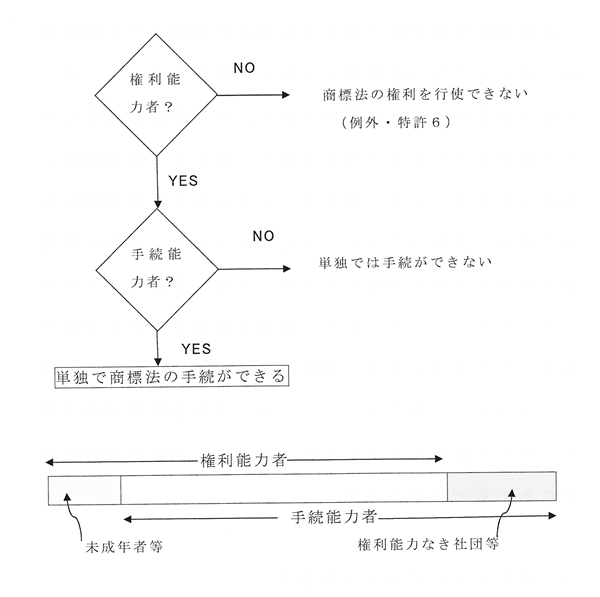

POINT 手続能力とは、単独で有効に手続きをする能力であり、権利能力者の中から(例外―特許法6条)、具体的に手続きをする能力をもった者を選別するための概念である。

法人はすべて手続能力者であるが、自然人の中の成年被後見人、未成年者、被保佐人は制限手続能力者とされている。

制限手続能力者がなした手続は、無効にすることも追認して有効にすることもできる(⇒無能力者の保護)

手続能力とは単独で有効に手続きをする能力です。権利能力は権利義務を享有する一般的な資格、商標法に関して言えば、商標権者になったり、商標法で定める各種の手続きをするための一般的な資格のことですが、手続能力とは、かかる一般的な資格のあることを前提として(例外―権利能力なき社団等が特許法6条の手続きができる場合)、具体的にその手続きを適切に行うために要求される能力のことです。権利能力が抽象的な資格であるのに対して、手続能力は具体的な能力を問題とする概念です。たとえば精神能力の未熟な中学生とか重度の痴呆症を患っている老人等も権利能力者ですから、出願手続きをしたり各種の審判を請求したりする資格を有しますが、これらの者はそれら手続きを単独では適切に行う能力はないと考えられますので、これらの者を限定手続能力者として、それら手続きを単独で行うことが出来ないとするのです。

商標法の手続能力と類似の概念に民法の行為能力、民事訴訟法の訴訟能力の概念があります。これら法律で能力(民法の行為能力、民事訴訟法の訴訟能力、商標法の手続能力)が無いとされ、または制限されるのは成年被後見人、未成年者、被保佐人、同意権付与の審判(民法17条1項の審判)を受けた被補助人です。

成年被後見人とは精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるとして家庭裁判所で後見開始審判をうけた者をいいます(民法7、8)。つまり、事理弁識能力(=判断能力)が無いことが通常である者で、高齢による重度の認知症患者、先天的または後天的な重度の知的障害、精神障害のある者がこれにあたります。事理弁識能力(=判断能力)を欠く常況にある者でも、後見開始審判を受けていない限り成年被後見人ではなく行為能力の制限をうけません。未成年者とは年齢20歳に達しない者をいい(民法4)、誕生まもない赤子から19歳の者までいます。被保佐人とは精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であるとして家庭裁判所で保佐開始審判を受けた者をいいます(民法11、12)。事理弁識能力が著しく不十分でも保佐開始審判を受けていない者は被保佐人ではなく、行為能力の制限をうけません。被補助人とは精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であるとして家庭裁判所で補助開始審判を受けた者をいいます(民法15、16)。補助開始審判と同時に補助人が付され、同時に同意権付与の審判又は(及び)代理権付与の審判がなされます。すなわち、被補助人については同意型、代理型、同意+代理型のいずれかを選択することができ、被補助人が制限行為能力者となるのは同意型及び同意+代理型のときのみです。代理型のときは、補助人に代理権が付与されるものの被補助人も自由に法律行為をすることができますので、被補助人は制限行為能力者ではありません。四者を能力のない順に並べると、成年被後見人、未成年者、被保佐人、被補助人の順です。

商標法の手続能力を説明するために、まず民法の行為能力、次いで民事訴訟法の訴訟能力を説明します。

民法では法律行為(売買、賃貸借等の契約の締結等)をする能力を定めており、行為能力といいます。民法は次のように行為能力を定めています。

| 成年被後見人 | 法定代理人の同意を得たか否かにかかわらず、そのなした法律行為は常に取消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する法律行為は取消せない(民9)。 |

|---|---|

| 未成年者 | 法定代理人の同意を得てなした法律行為は完全に有効である。①単に権利を得、又は義務を免れる行為、②法定代理人から処分を許された財産に関する行為、③許可を得た営業に関する行為は、法定代理人の同意を得ていなくても有効である(民5、6)。それ以外の法律行為は、法定代理人の同意を得ないでなしたときは取消すことができる。 |

| 被保佐人 | 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪等民法13条1項に規定の行為をするには保佐人の同意または家裁の許可を得なくてはならず、同意又は許可を得ないでなした法律行為は取消すことができる。それ以外の行為は同意又は許可を得ていなくても完全に有効であって取消せない(民13)。 |

| 同意権付与の審判を受けた被補助人 | 特定の法律行為(不動産その他重要な財産に関する権利の得喪等民法13条1項に規定の行為のうちの一部の行為)をするには補助人の同意を得なくてはならない旨の審判を受けた被補助人は、その特定の法律行為をするには補助人の同意又は家裁の許可を得なくてはならず、同意又は許可を得ないでなした法律行為は取消すことができる。それ以外の行為は同意又は許可を得ていなくても完全に有効であって取消せない(民17)。 |

まず成年被後見人は、成年後見人が財産を管理し、その財産に関する法律行為について成年被後見人を代表します(民法859)。すなわち成年後見人が法定代理人であり、成年被後見人の財産に関する法律行為を代わってすることができます。成年被後見人がした法律行為は、食料品や衣料品の購入といった日常生活に関する行為以外は常に取消せます(民法9)。成年被後見人は判断能力のないことが通常なのですから、自分の不動産や預貯金などの財産を管理したり,介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりすることはできないと考えられるからです。また自分に不利な契約であることを見抜けず悪徳商法の被害にあったりするからです。「常に」取消すことができるというのは、法定代理人の同意を得て法律行為をした場合でも取消せるという意味です。成年被後見人は判断能力のないことが通常なのですから、法定代理人の同意を得たときは判断能力があっても、法律行為の時には判断能力がなく同意どおりの法律行為をしない場合があるからです。取消すことができるのは成年被後見人本人または法定代理人たる成年後見人です(民法120Ⅰ)。「取消すことができる」というのは、取消して無効にすることもできるし、取消さないで有効なままにしておくこともできるという意味であって、成年被後見人にとっては非常に都合がよい制度です。したがって、成年被後見人がした法律行為がたまたま本人に都合のよいものであればそのままにしておき(あるいは追認し)、本人に都合の悪いものであったときは取消して無効にすることができるのです。「取消すことができる」とは取消さない限り有効という意味です。

次に未成年者は、親権者又は未成年後見人が財産を管理し、その財産に関する法律行為について未成年者を代表します(民法824、859)。すなわち親権者又は未成年後見人が法定代理人であり、未成年者の財産に関する法律行為を代わってすることができます。未成年者は、成年被後見人のように判断能力のないことが通常というわけではなく、精神的にかなり成熟した者も多くいますので、法定代理人の同意を得て法律行為をすればその法律行為は完全に有効です。さらに、①単に権利を得、又は義務を免れる行為(なんの負担なく贈与を受けたり、債務の免除を受けたりする行為)、②法定代理人から処分を許された財産に関する行為(小遣い銭とか、学費・旅費等として金銭を与えられたような場合)、③許可を得た営業に関する行為(資金借り入れ、店舗購入、店員雇用等の営業に関する一切の行為)は法定代理人の同意は不要であり、未成年者が法定代理人の同意を得ないで単独でしたときも完全に有効です。また、未成年者が婚姻をしたときは成年擬制をうけますので(民法753)、成年者同様その法律行為は完全に有効です。上記①~③及び成年擬制を受ける場合以外において、未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は取消すことができます(民法5Ⅱ)。取消すことができるのは法定代理人又は未成年者本人です(民法120Ⅰ)。「取消すことができる」というのは、上記のとおり有効にするか無効にするかの選択権があるということですから、未成年者にとって実に都合のよい制度です。

被保佐人は、不動産その他重要な財産に関する権利の得喪等民法13条1項に規定の行為をするには保佐人の同意または家裁の許可を得なくてはならず、同意又は許可を得ないでこれら法律行為をしたときは取消しうるものとされます。取り消すことができるのは保佐人又は被保佐人本人であり(民法120Ⅰ)、取消の意味も同じです。被保佐人が上記以外の行為をしたときは、保佐人の同意又は許可を得ていなくても完全に有効であって取消せません(民法13条)。保佐人は法定代理人ではありませんから被保佐人に代わって法律行為をすることはできませんが、特定行為について家裁から代理権付与の審判(民法876条の4)を受けたときは法定代理人となり、被保佐人に代わって法律行為をすることができます。

被補助人のうち同意権付与の審判を受けた者は、家裁が審判によって決定した特定の法律行為をするときは補助人の同意又は家裁の許可が必要であり、同意又は許可を得ないで特定の法律行為をしたときは取り消しえます(民法17Ⅳ)。取り消すことができるのは補助人又は被補助人本人であり(民法120Ⅰ)、取消の意味も同じです。被補助人が特定の法律行為以外の法律行為をしたときは、補助人の同意又は家裁の許可を得ていなくても完全に有効です。被補助人のうち代理権付与の審判を受けた者は、補助人が法定代理人として被補助人に代わって法律行為を行うことができます。

民法は無能力制度(行為能力制度)について以上のように定めています。誤解してはならないことは、法律は「法定代理人の同意を得なくてはならない」とか「取消すことができる」と規定していますが、決してこれら無能力者を差別したり、特別な制限を課しているのではありません。「取り消すことができる」とは有効にするか無効にするかの選択権があるということであって、無能力者にとって実に都合のよい制度なのです。民法は、無能力者と取引をした者の利益を犠牲にして無能力者を保護しているのです。

最後に、行為能力とは別に意思能力という概念があります。たとえば、未成年者のした法律行為は取消しえますが、取消さない限りは有効な法律行為です。しかし、4歳や5歳の幼児(未成年者です)に向かって「これ頂戴」と言ったところ、その幼児が「うん」と答えたからといって、それをもって取消しうる贈与契約が成立したことにはなりません。この場合は、意思能力のない行為として無効となります。成年被後見人が事理弁識能力(=判断能力)のある状態でなした法律行為は取消しうる法律行為ですが、事理弁識能力のない状態でなした法律行為は意思能力のない行為として無効とされます。後見開始審判を受けていない者が事理弁識能力の無い状態でなした法律行為、通常の成人が泥酔状態でなした法律行為も同様です。意思能力とはだいたい9歳~10歳児の精神能力で、意思能力のない状態でなされた行為は無効であって、行為能力の問題にまで及びません。

民事訴訟法では訴訟行為をする能力を定めており、訴訟能力といいます。民事訴訟法は次のように訴訟能力を定めています。

| 成年被後見人 | 法定代理人(成年後見人)によらなければ訴訟行為をすることができない(民訴31)。後見監督人のいる成年後見人が法定代理人である場合において、成年後見人が訴訟行為をするには後見監督人の同意が必要(民法864条)。ただし、相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには同意は不要(民訴32Ⅰ)。 |

|---|---|

| 未成年者 | 未成年者が独立して法律行為ができる場合以外は、法定代理人(親権者又は未成年後見人)によらなければ訴訟行為をすることができない(民訴31)。後見監督人のいる未成年後見人が法定代理人である場合において、未成年後見人が訴訟行為をするには後見監督人の同意が必要(民法864条)。ただし、相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには同意は不要(民訴32Ⅰ)。 |

| 被保佐人 | 民法13Ⅰ④Ⅲで「訴訟行為をすること」が保佐人の同意または家裁の許可事項とされており、保佐人の同意のない訴訟行為は取消しうる(同Ⅳ)。相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには同意は不要(民訴32Ⅰ)。 |

| 同意権付与の審判を受けた被補助人 | 訴訟行為をなすには補助人の同意を得なくてはならない旨の審判を受けた被補助人は、訴訟行為をするには補助人の同意又は家裁の許可を得なくてはならず、同意又は許可を得ないでなした訴訟行為は取消すことができる(民17Ⅳ)。相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには同意は不要(民訴32Ⅰ)。 |

成年被後見人と未成年者は訴訟能力がなく、法定代理人(成年被後見人なら成年後見人、未成年者なら親権者又は未成年後見人)によらなくては訴訟行為をすることができません。すなわち、成年被後見人及び未成年者がなした訴訟行為は無効です。無効ですから「取消し」の問題は生じません。民法では、これらの者も単独で法律行為はできるがその法律行為は取消すことができるものとされていましたが、民事訴訟法では完全な無能力者とされています。その理由は、個別的に同意に基づく訴訟能力を認めることは訴訟手続きの安定を害するからです。つまり、訴訟行為は主張⇒反論⇒再反論⇒再々反論という形で手続きが連鎖していきますが、このうちのたとえば「反論」が取消しうる訴訟行為とすると、相手方は再反論をすべきか否か迷うし、裁判所も訴訟指揮に迷うし、連鎖が相当に進んでから取り消されるとその後の行為は一挙に覆ることとなってしまうので、訴訟手続きの安定のために取消しうる訴訟行為なるものは認めないのです。ただし、未成年者が独立して法律行為ができる場合、つまり上記の①~④及び成年擬制をうける場合は未成年者が単独で有効に訴訟行為ができます。もとより法定代理人の同意も不要です。成年被後見人に関してはこのような例外はなく、すべての訴訟行為において訴訟無能力者です。

このように成年被後見人と未成年者が訴訟当事者になるときは法定代理人が訴訟行為をしますが、法定代理人のうちの親権者及び後見監督人のいない後見人は完全な法定代理権がありますので単独で訴訟行為ができますが、法定代理人のうちの後見監督人のいる後見人の法定代理権は「後見監督人の同意を得なくてはならない」という制限が課されていますので、このような後見人は後見監督人の同意を得なくては訴訟行為ができません。同意を得ないでなした訴訟行為は無権代理行為であって無効ですから、「取消し」の問題は生じません。

被保佐人の訴訟能力は、民事訴訟法には一般的規定はなく、民法13条1項4号が保佐人の同意を要する事項として「訴訟行為をすること」を規定していることから、保佐人の同意を得なくては訴訟行為をすることができません。この保佐人の同意は家裁の許可をもって代えることができます(民法13Ⅲ)。また保佐人の同意を得ないでなした訴訟行為は無効ではなく、取消すことができることとされています(民法13Ⅳ)。取消すことができるのは被保佐人、保佐人等です(民法120)。先に取消しうる訴訟行為は認めないと書きましたが、民法が保佐人が同意を得ないでした訴訟行為は取消しうると規定している以上、被保佐人に関しては取消しうる訴訟行為を認めざるをえず、訴訟手続きの安定を害します。そこで、同意は訴訟行為ごとに個別的に与えることはできず包括的に与えなくてはならないとし、同意は訴訟の最初において書面で証明させ、また同意の撤回はできないこととして訴訟手続きの安定を図らなくてはなりません。

以上のように、成年被後見人、未成年者、被保佐人、被補助人は訴訟能力が制限されており、さらに後見監督人のいる後見人は法定代理権が制限されています。ところが、被保佐人及び被補助人の訴訟能力の制限と後見人の法定代理権の制限に関しては特則があります。すなわち、被保佐人、被補助人、後見監督人のいる後見人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするときは、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しないこととされます(民訴法32Ⅰ)。これは本人を保護する規定ではなく、訴訟の相手方を保護する規定です。以下説明します。たとえば成年被後見人、未成年者、被保佐人、被補助人が車の運転を誤って人身事故を起こし、加害者が損害賠償請求訴訟を提起する場合を考えます。事例を考える前に、訴状や準備書面等を受領する行為も訴訟行為であって、訴訟能力や訴訟代理権が必要であることを頭に入れてください。そこで、加害者が親権者を法定代理人とする未成年者の場合、被害者は未成年者を被告として訴訟を起こしますが、「未成年者は法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができない」(民訴31)、つまり未成年者は訴訟無能力者であって訴状の送達を受ける能力もなく、未成年者に代わって法定代理人が送達を受けなくてはなりませんから、被害者は訴状の被告欄に「未成年者A 親権者B」と記載して訴訟を起こします。その訴訟の一審判決を受けて控訴や上告をする場合も同じです。このように記載しておけば完全な法定代理人である親権者が訴状の送達を受け、訴訟が開始します。加害者が後見監督人のいない後見人を法定代理人とする未成年者又は成年被後見人であるときも同様です。ところが、加害者が後見監督人のいる後見人を法定代理人とする未成年者や成年被後見人であるときは、訴状に「未成年者A 未成年後見人B」とか「成年被後見人A 成年後見人B」と記載しても、その未成年後見人や成年後見人には完全な法定代理権がなく、後見監督人の同意を得なくては訴状や上訴状の送達をうけることができませんので訴訟が開始しません。加害者が被保佐人や訴訟行為につき同意権付与の審判を受けた被補助人のときも同じです。また、後見監督人、保佐人、補助人は法定代理人ではありませんので、後見人、被保佐人、被補助人に代わって訴状等の送達を受けることはできません。後見人、被保佐人、被補助人はそれぞれ後見監督人、保佐人、補助人の同意を得て訴状等の送達を受けなくてはならないのですが、同意を得させるための強制手段がないのでこれらの者に対して訴訟を開始することができず、結局被害者は損害賠償請求訴訟を提起できないということになります。このような不都合を回避するために、相手方の提起した訴え又は上訴における訴訟行為に関しては、後見人(未成年後見人、成年後見人)は完全な訴訟代理権(後見監督人の同意は不要)を有することとし、被保佐人や被補助人は完全な訴訟能力(保佐人や補助人の同意は不要)を有することとしたのです。

商標法は、手続能力に関して次のように規定しています。

| 成年被後見人 | 法定代理人(親権者又は成年後見人)によらなければ手続をすることができない(準特許7Ⅰ)。後見監督人のいる成年後見人が法定代理人である場合において、成年後見人が手続をするには後見監督人の同意が必要(準特許7Ⅲ)。ただし、相手方の請求した審判又は再審について手続をするには同意は不要(準特許7Ⅳ)。 |

|---|---|

| 未成年者 | 未成年者が独立して法律行為ができる場合以外は、法定代理人(未成年後見人)によらなければ手続をすることができない(準特許7Ⅰ)。後見監督人のいる未成年後見人が法定代理人である場合において、未成年後見人が手続をするには後見監督人の同意が必要(準特許7Ⅲ)。ただし、相手方の請求した審判又は再審について手続をするには同意は不要(準特許7Ⅳ)。 |

| 被保佐人 | 保佐人の同意を得なくてはならない(準特許7Ⅱ)。ただし、相手方の請求した審判又は再審について手続をするには同意は不要(準特許7Ⅳ)。 |

そして、準用する特許法7条1項~3項の規定に違反した手続に対しては特許庁長官が補正を命じ(準用する特許法17条3項)、補正しなかったときは手続を却下することとしています(準用する特許法18条1項)。手続きが却下されるとして、却下される手続きの効力はどのように考えるのでしょうか。逆に言えば、特許庁長官が瑕疵を看過して却下しなかったときにその手続きはどうなるのでしょうか。成年後見人や未成年者が法定代理人によらないでなした手続き、後見人が後見監督人の同意を得ないでなした手続きは無効だと思います。問題は被保佐人が保佐人の同意を得ないでなした手続の効力です。民事訴訟法においては取消しうる手続となりますが(民法131Ⅳ)、商標法には民法131条4項のような規定がありませんので無効な手続きだと思います。そして、手続きが終了するまでにこれらの瑕疵が発見されたときは特許庁長官が補正を命じますが、手続の終了後発見されたときは、瑕疵を是正する手段がありませんので完全に有効な手続きとして扱われます。

商標法は被補助人の手続能力に関する規定を置いていません。被補助人に対する同意権付与審判の対象たる「特定の法律行為」は民法13条1項に規定する行為の一部に限られており、民法13条1項には「商標登録出願」が規定されていませんので、商標登録出願について被補助人が制限手続能力者になることはないと考えられるからです。しかるに、重要な商標権を譲渡する行為は民法13条1項3号の「重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為」にあたりますので、「重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為」を特定の法律行為として同意権付与審判を受けている被補助人が、その保有する重要な商標権を売買するときは補助人の同意を得ない限り取消しうる売買契約となります(民法17条4項)。

手続能力は自然人に関するもので、法人の場合は制限手続能力者なるものは存在しません。法人の代表者が未成年者や被補助人(会社法では、成年被後見人と被保佐人は取締役になれないこととされています)であっても完全な手続能力を有します。手続能力は自然人を保護する制度であり、法人はその意思によって未成年者等を代表者として選任したのですから、手続能力制度による保護を受けることはできません。

外国人に関しては準拠法の問題、国際管轄権の問題といった困難な問題がありますが、それらをクリアーしてわが国の裁判所で後見開始審判、保佐開始審判を受けた外国人、未成年外国人に対しては手続能力の規定が適用されます。

ところで、実際の手続きは任意代理人たる弁理士を選任して行わせるのが一般ですが、このことと手続能力はどのような関係に立つのでしょうか。成年被後見人や未成年者であっても、任意代理人を選任すれば法定代理人によることなく手続きをすることができるのでしょうか。答えは否です。任意代理人は本人の手続きを代理して行うのですから、本人ができない手続きをすることはできません。また任意代理人に手続きを委任する行為にも手続能力が必要ですから、成年被後見人、未成年者であれば法定代理人が任意代理人に委任しなくてはならず、被保佐人であれば保佐人の同意を得て委任しなくてはなりません。

最後に、手続能力は特許庁に対して手続きをする能力であって、商標権に対して質権や専用使用権の設定契約を締結したり、通常使用権の許諾契約を締結したりする行為には適用されません。これらの行為は私法上の法律行為ですから、上記した民法の行為能力の規定が適用されます。たとえば、未成年者たる商標権者は法定代理人の同意を得てその保有する商標権に質権を設定できるし、成年被後見人が通常使用権の許諾契約を締結したときも、取消さないかぎりは有効です。では、専用使用権や通常使用権、質権の設定登録手続きはどうでしょうか。私法行為の延長の行為ではありますが、特許庁に対する手続き行為ですから商標法の手続能力の規定が適用されると解します。

[4] 手続能力(権利能力なき社団・財団)

POINT 社団・財団の実質が備わっている団体は、権利能力がなくても限定的に手続能力が認められる(①異議申立てをすること、②無効審判請求をすること、③無効審判の確定審決に対する再審を請求すること及びされること)。質権設定を受けたり、使用権の許諾を受けたりする行為は民法理論によって認められる。

先に権利能力平等の原則は団体にも及ぼされると言いました。しかし、団体とは要するに人の結合ですが、人の結合のすべてに権利能力が認められるわけではなく、法律が承認した団体だけが法人となって権利能力(=法人格)を認められます。このことを民法は、「法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない」(民法33条)と規定しています。

かつては、民法による法人としては公益法人しか認められておらず(平成20年12月まで)、特別法による法人としては営利を目的とする株式会社(会社法3条)、国立大学の設置を目的とする国立大学法人(国立大学法人法6条)、労働者の地位の向上を目的とする労働組合(労組法11条)、診療所等の開設を目的とする医療法人(医療法39条)等法律の定める特定の目的、要件を備えた団体だけが、その法律の定める特定の手続きを踏んで法人としての成立が認められただけでした。そのために、「○○○は法人とする」旨を定める法律の規定のない団体、たとえば同窓生の親睦とか、マンション住民によるマンションの適正な管理、町内住民の安全な生活等を目的とする団体は法人となる途がなく、その結果法人ではない各種の団体が無数に存在し、取引社会に登場してきました。

これらの団体の中には、団体としての組織をもち、多数決の原則が採用され、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している等法人と変わらない実質を備えている団体もありましたので、それら実質を備えた団体を「権利能力なき社団・財団」とか「法人格なき社団・財団」とか呼んで、多くの点で法人と同様の取扱いをしてきました。

その後、平成14年から中間法人法が施行されてはじめて同窓会、互助会、町内会などの団体の法人化が可能となり、平成20年12月には一般社団・財団法人法が施行されましたので(同時に中間法人法は廃止)、それ以降は一般社団・財団法人法によって幅広い活動をする各種の団体の法人化が可能となりました。しかし、法律規定が整備されたからといって社会に無数に存在している権利能力なき社団等が一斉に法人化するとは限らないし、主務官庁の監督を受けるのを嫌って意図的に法人化を避けたり、別組織として法人を設立して表向き活動させたりする団体もあると思いますので、権利能力なき社団等は今後も存在を続けることが予想されます。

権利能力なき社団等について、民事訴訟法29条は、「法人でない社団または財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる」と規定しています。「社団または財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」とは「社団の実質を有していて代表者の定めがあるもの又は財団の実質を有していて(財産)管理人の定めがあるもの」の意、つまり社団・財団の実質が備わっており、しかも代表者等の定めがあって対外的にもまとまった存在という意味です。たとえば○○大学の同窓会が、会員が2万人いて、定款等で代表者や役員の選出方法、総会の運営や代表の方法等が定まっていて、定期的に総会が開催されて多数決によって各種の事項が決定されており、さらに会費等による固有の財産があってその財産の管理方法が定まっているといった実質があるとします。この場合に、その同窓会が、週刊誌に名誉を棄損する記事を掲載されたので出版社を被告として損害賠償請求訴訟を提起するときは、「原告○○同窓会 代表者A」として訴訟を提起することができ、またその同窓会が借入金を返済しないときは、金融機関は「被告○○同窓会 代表者A」としてその同窓会に対して貸金請求訴訟を起こせます。もし民事訴訟法29条がなく法人ではない同窓会に当事者能力が認められないときは、2万人の会員全員が原告とならなくてはなりませんので事実上訴訟提起は不可能となってしまいます(1人や2人は訴訟提起に反対する者がいるでしょうから)。また金融機関は2万人全員の住所氏名を調べ上げなくては訴訟提起ができず、これまた訴訟提起は事実上不可能となってしまいます。

商標法77条2項で準用する特許法6条は民事訴訟法29条の商標版であり、権利能力なき社団等も、①異議申立てをすること、②無効審判請求をすること、③無効審判の確定審決に対する再審を請求すること及びされることができることを定めています。異議申立てを受けたり、無効審判を受けたりすることが挙げられていないのは、権利能力なき社団等が商標権者になることはないからです。異議申立てや無効審判請求は異議申立権や無効審判請求権といった権利の行使と評価できますので、権利能力者だけがそれらの手続きができると考える方が自然ですが、民法の権利能力なき社団等の理論の影響をうけて、権利能力のないこれらの団体に対しても手続能力を認めたものです。特許法25条の外国に準拠法を有する権利能力なき社団等であっても特許法6条が適用されます。

上記民事訴訟法の事例では、権利能力なき社団等を原告または被告として認めないと事実上訴えを提起することができなくなりました。それは上記名誉棄損による損害賠償請求権や貸金弁済債務は権利能力なき社団等に帰属しますので、権利能力なき社団等が当事者になれないときは構成員全員が当事者になる以外ないからです。ところが、商標法では、①の異議申立ては何人も可能ですから、権利能力なき社団等の構成員の誰かが申立てればよく敢えて権利能力なき社団等に手続能力を認める必要はないし、②の無効審判提起には請求の利益が必要としても、権利能力なき社団等に請求の利益があればその代表者・管理人にも請求の利益がありますから、その代表者・管理人が請求すればよく、これまた敢えて権利能力なき社団等に手続能力を認める必要はないといえます。③の再審も②と同じです。このように考えると必ずしも特許法6条が必要ということはないのですが、紛争の主体が権利能力なき社団等にあるのだから、その構成員や代表者等ではなく権利能力なき社団等それ自体を当事者とした方が直接的であって簡明であると考えて、権利能力なき社団等に手続能力を認めたものといえます。

権利能力なき社団等は上記①②③以外の手続きをすることはできません。特許法6条1項2号3号は「特許無効審判又は延長登録無効審判」と規定しており、商標法77条2項はそれを読み替えないで準用していますので、権利能力なき社団等は取消審判の請求人にはなれないこととなります。最後に、特許法6条は手続能力を認める規定であるところ、質権設定とか使用権許諾といった行為は手続行為ではなく、私法上の法律行為ですから民法理論が適用されます。民法理論によれば、権利能力なき社団等がその名において質権の設定や使用権の許諾を受けられると解されます。

[5] 手続能力のない者のなした手続きの効力

POINT 手続能力のない者のした手続きは追認によって有効にすることができる。追認は、法定代理人または能力を取得した本人がすることができる。

手続能力のない者が手続きをした場合は、特許庁長官は、相当期間を指定して補正することを命じなくてはならず、補正がされないときはその手続きを却下します(商標77Ⅱで準用する特許17Ⅲ・18)。補正方法は追認することです。追認をする者は下表のとおりです。

| 本 人 | 法定代理人 | 追認をする者 |

|---|---|---|

| 未成年者 | 親権者 | 親権者、または能力を取得した本人(準用特許16Ⅰ) |

| 未成年後見人 | 後見人、または能力を取得した本人(準用特許16Ⅰ)。後見人が後見監督人の同意を得ないでした手続は後見監督人の同意を得た後見人、または能力を取得した本人(準用特許16Ⅳ) | |

| 成年被後見人 | 成年後見人 | |

| 被保佐人 | ― | 保佐人の同意を得た本人(準用特許16Ⅲ)、または能力を取得した本人 |

まず、親権者が法定代理人である未成年者が単独で手続きをした場合、追認をするのは親権者か能力を取得した本人です(準用特許16Ⅰ)。未成年者が能力を取得するというのは、成人に達したり婚姻をしたりした場合です。未成年者が能力を取得すると法定代理権は当然に消滅しますので、それ以降は親権者が追認することはできません。つまり、無能力者のうちは親権者だけが、能力を取得した後は本人だけが追認できるという意味です。未成年者に手続能力はなくそのなした手続きは無効ですから、この追認は手続能力の欠如を補完して、無効な行為を有効に転換する行為です。

未成年後見人が法定代理人である未成年者が単独で手続きをした場合、追認をするのは未成年後見人か能力を取得した本人(成人に達したり、婚姻をしたりして後見取消審判を受けた場合)であり(準用特許16Ⅰ)、上記同様未成年後見人と本人がともに追認できるという事態は発生しません。追認は手続能力の欠如を補完して、無効な行為を有効に転換する行為です。未成年後見人が法定代理人である未成年者が単独で手続きをしたわけではなく、法定代理人である未成年後見人が手続きをしたものの、後見監督人がいるのにその同意を得なかったという場合は、後見人が後見監督人の同意を得て追認するか、能力を取得した本人が追認します(準用特許16Ⅳ)。この場合も未成年後見人と本人がともに追認できるという事態は発生しません。この追認は法定代理権の欠如を補完して、無権代理行為を有効に転換する行為です。

成年被後見人が単独で手続きをした場合、後見監督人のいる成年後見人が後見監督人の同意を得ないで手続きをした場合は、未成年後見人のいる未成年者の場合と同じです。

被保佐人が保佐人の同意を得ないで手続きをした場合は、本人(被保佐人)が保佐人の同意を得て追認します(準用特許16Ⅲ)。商標法は被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続の効力を定めていませんが、無効と解されます。とすると、この追認も無効行為を有効に転換する行為です。では、保佐人が追認することができるでしょうか。民法は「同意をすることができる者」が追認できると規定していますので、法律行為であれば保佐人が追認できるのですが、商標法の手続き行為に関してはその旨の規定がないので、保佐人が追認することはできないと解されます。次に、被保佐人であった者が保佐取消審判を受けて能力を取得した場合に、その本人が追認できるでしょうか。準用する特許法16条3項は、16条1項及び4項とは異なって、能力を取得した本人が追認できる旨を定めていませんが、保佐取消審判をうけて被保佐人ではなくなった本人が追認できることは当然のことであると思います。

追認は追認権者が追認書を提出する方法によります。手続能力のない者が出願とか審判請求、異議申立てといった手続きを開始する手続きをしたときは、補正がされない限りその後の個別的手続きを含む一切が却下されます。しかし、その後能力を取得した本人が個別的手続きをしたときは、個別的手続をすること自体を追認とみてそれ以前の手続の瑕疵が治癒されたとみてよいでしょう。出願や審判請求の時点では手続能力があったのにその後成年後見開始審判を受ける等して手続能力を喪失した場合は、手続能力の喪失時点で手続きが中断しますので(商標77Ⅱで準用する特許24で準用する民事訴訟124Ⅰ③)、その後本人が個別的手続きをしても中断中の手続きとして無効であり却下されます。しかし、それ以前になした手続きは有効です。弁理士が手続代理人として付いていれば中断しませんが(準用する民訴124Ⅱ)、本人のできない行為は任意代理人もできませんので、成年後見開始審判後は成年後見人から新たな授権を得なくてはなりません。これを得ないで弁理士が手続きをしたときは手続能力欠如の瑕疵がありますので、補正命令の対象となります。

手続能力の欠如が看過されて手続きが終わってしまった場合、たとえば商標登録またはその拒絶が確定し、審判の審決が確定してしまったときは、瑕疵を是正する手段はありませんので、完全に有効な手続きとなります。

[6] まとめ

| 権利能力者 | 手続能力 | |||

|---|---|---|---|---|

○ |

自然人 |

日本人 | 通常の成人 | ○ |

○ |

未成年者・成年被後見人 | × |

||

○ |

被保佐人 | △ |

||

○ |

特許25の外国人 | 通常の成人 | ○ |

|

○ |

未成年者・成年被後見人 | × |

||

○ |

被保佐人 | △ |

||

× |

特許25以外の外国人 | 通常の成人 | × |

|

× |

未成年者・成年被後見人 | × |

||

× |

被保佐人 | × |

||

○ |

法人 |

日本法人 | ○ |

|

○ |

特許25の外国人 | ○ |

||

× |

特許25以外の外国法人 | × |

||

× |

団体 |

日本団体 | 権利能力なき社団等 | △ |

× |

権利能力なき社団等の実質なし | × |

||

× |

特許25の外国団体 | 権利能力なき社団等 | △ |

|

× |

権利能力なき社団等の実質なし | × |

||

× |

特許25以外の外国団体 | 権利能力なき社団等 | × |

|

× |

権利能力なき社団等の実質なし | × |

2 代 理

[1] 代理とは何か

POINT 代理=他人が行った法律行為の効果を本人に帰属させる制度

代理とは、代理人が本人のために意思表示をなし又はこれを受けることによって(代理行為)、代理人の意思表示による法律効果が全面的に本人に帰属する制度です。代理人が意思表示をなし又はこれを受けることによってまず代理人に法律効果が帰属して、その効果が本人に移転するのではなく、代理人の意思表示によって直接本人に法律効果が帰属するのです。

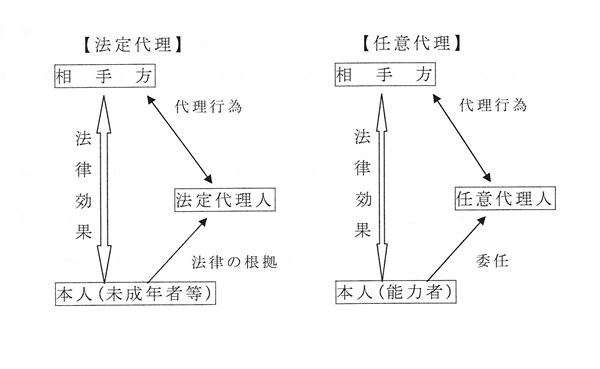

[2] 法定代理と任意代理

POINT 法定代理=親権者、後見人等(私的自治の補充)

任意代理=本人の委任による代理(私的自治の拡充)

法定代理とは法律に根拠を有する代理のことで、商標法に登場する未成年者に対する親権者や未成年後見人、成年被後見人に対する成年後見人が代表的ですが、それ以外にも民法26条の不在者財産管理人、同918条の相続財産管理人等があります。これに対して、任意代理は本人の委任による代理で、商標法には商標管理人(準用する特許8)と弁理士(準用する特許13Ⅲ)が登場します。

近代法は各個人がその自由な意思に基づいて法律関係を形成すること(私的自治)を認めますが、国民の中には合理的な意思決定のできない者がおり、そのような者のために他人が代わって意思表示をして、その者の活動能力を拡張する必要があります(私的自治の補充)。これが法定代理です。また、合理的な意思決定のできる者も、現代の技術化、専門化して広範囲にわたる取引関係のすべてを処理することは不可能であって、他人に自己の法律関係を処理させ、もって自己の活動範囲を拡張したいというニーズがあります(私的自治の拡充)。これが任意代理です。

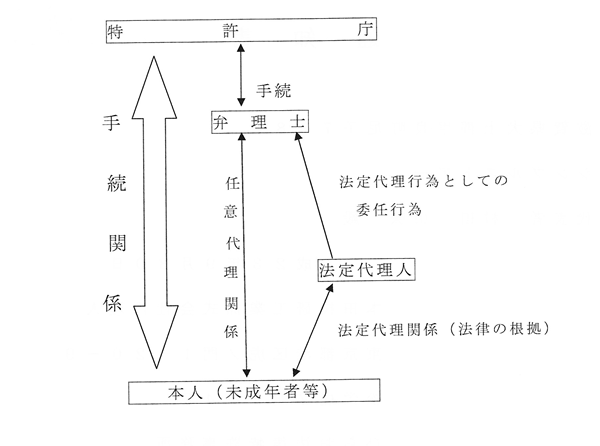

未成年者等が弁理士によって手続きをする場合は法定代理人が弁理士等に委任しなくてはなりませんが、本人と法定代理人との間の関係は法定代理関係であり、本人と弁理士との間の関係は任意代理

関係です。任意代理人である弁理士が特許庁に対して任意代理行為(手続き等)をすることによって、特許庁と本人との間で手続関係が発生します。

代理に関して、準用する特許法では7条から13条まで及び16条で規定しています。このうちの7条は法定代理に関する規定であって、任意代理には適用されません。8条は任意代理人である商標管理人についての定めですから、法定代理には適用されません。9条は代理権の範囲の定めですが、法文に「手続をする者の委任による代理人は」とあるとおり任意代理に関する定めであって、法定代理には適用されません。法定代理人の代理権の範囲は民法等の根拠法令の定めによります。11条は代理権の不消滅の定めですが、法文に「手続をする者の委任による代理人の代理権は」とあるとおり任意代理に関する定めであって、法定代理には適用されません。法定代理人の代理権の消滅は民法等の根拠法令の定めによります。12条は代理人が複数いる場合は個別代理であることの定めですが、これも任意代理にのみ適用される規定です。法定代理人が複数いる時に個別代理であるか共同代理であるかは民法等の根拠法令の定めによります。13条も任意代理にのみ適用される規定で、特許庁長官が法定代理人を解任したりすることはできません。16条は追認に関する規定ですが、1・3・4項は法定代理にのみ適用される規定です。2項は無権代理の追認規定ですが、法定代理人でない者が法定代理行為をした場合、任意代理人でない者が任意代理行為をした場合の双方に適用される規定です。

[3] 個別代理と共同代理

POINT 任意代理人が複数いる場合、各代理人が完全に本人を代理できる(個別代理)

たとえば、特定行為の代理人としてA及びBの2名がいる場合、Aのみ、Bのみで本人を代理できる代理が個別代理であり、AとBが共同しなければ本人を代理できない代理が共同代理です。共同代理は複数の代理人が相談して慎重な代理行為ができる点で優れていますが、その反面機動性に欠ける憾みがあり、また相手方には個別代理か共同代理か分からないわけですから取引の安全を害する惧れがあります。個別代理は機動性の点で優れていますが、各代理人が単独で本人を代理できますので慎重性に欠ける憾みがあります。代理人が複数いる場合に各代理人間の関係が個別代理であるか共同代理であるかは、本人がどちらの代理権を与えたのかという問題です。しかし、商標法の手続代理では共同代理は認められず、本人が共同代理の代理権を与えたとしてもすべて個別代理として処理されます(準用する特許12)。これは特許庁の便宜を図った規定です。共同代理を認めると、たとえば10人の共同代理人がいた場合、特許庁は、登録査定や拒絶理由通知書等の書類を10通作成して10人の代理人に送達しなくてはならず(受動代理も共同代理ですから全代理人が受領しなくては効力を生じない)、また代理人から意見書等の書類が提出された場合、10人の捺印を照合確認しなくてはならなくなるからです(個別代理であれば1人有効な代理行為があればよいので、1人だけ確認すればすむ)。

[4] 代理権の不消滅

POINT

| 本人または代理人に生じた事由 | 民法の法定代理権・任意代理権 | 商標法の法定代理権 | 商標法の任意代理権(手続代理権) |

|---|---|---|---|

| 本人の死亡 | 法定・任意代理権が消滅(民111 | 消滅(民111条) | 消滅しない(特11) |

| 本人に後見開始審判 | 消滅しない | ― |

消滅しない |

| 本人に破産手続開始 | 任意代理権消滅(民653) | 消滅しない | 消滅(民653) |

| 本人たる法人の消滅 | 任意代理権消滅 | ― |

合併によるときは消滅しない(特11) |

| 法定代理人の死亡 | 法定代理権が消滅(民111) | 法定代理権が消滅(民111) | 消滅しない(特11) |

| 法定代理人に後見開始審判 | |||

| 法定代理人に破産手続開始決定 | 消滅しない | ||

| 任意代理人の死亡 | 任意代理権が消滅(民111) | 消滅しない | 消滅(民111条) |

| 任意代理人に後見開始審判 | |||

| 任意代理人に破産手続開始決定 | |||

| 委任目的の消滅 | 法定・任意代理権が消滅 | 消滅 | 信託任務終了による時は消滅しない |

民法111条は、本人の死亡及び(法定・任意)代理人の死亡、破産、後見開始審判があると(法定・任意)代理人の代理権が消滅し、さらに委任の終了によって任意代理人の代理権が消滅すると規定しており、また民法653条は、委任者(本人)又は受任者(代理人)の死亡、破産及び受任者(代理人)の後見開始審判があると委任が終了すると規定しています。さらに委任終了事由として規定されていなくても、委任契約期間の満了、委任契約の解除、委任契約の目的の到達又は目的の消滅等の事由があれば委任は終了すると解釈しなくてはなりません。これを整理すると次の表のようになります。

【民法による法定代理権・任意代理権の消滅事由】

| 条 文 | 法定代理権の消滅事由 | 任意代理権の消滅事由 |

|---|---|---|

| 民111Ⅰ① | ①本人の死亡 | ①本人の死亡 |

| 民111Ⅰ② | ②法定代理人の死亡、破産手続開始、後見開始審判 | ②法定代理人の死亡、破産手続開始、後見開始審判 |

| 民111Ⅱ | ③委任の終了 | |

| 民653①②③ | 委任終了事由 (ⅰ)本人の破産手続開始、死亡 (ⅱ)代理人の死亡、破産手続開始、後見開始審判 |

|

| なし | 未成年者が成人に達する等目的の消滅等 | 委任終了事由(解釈によるもの) 委任契約期間の満了、委任契約の目的の到達又は目的の消滅等 |

委任と代理は厳密には差異があります。委任は契約であり、代理権の授与は単独行為です。しかし、代理権は、ほとんどのケースにおいて「この仕事をやってください」「はい、わかりました」という契約つまり委任契約の一環として授与され、委任契約と密接にして不可分の関係にあります。そこで、ここでは両者を同一に論ずることとすると、民法が法定代理権及び任意代理権の消滅事由として定めているのは上表の下線を付した事由です(下線を付していない事由は重複)。

ところが、商標法では、任意代理人の代理権は、本人の死亡、本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託任務の終了、及び(本人が無能力者であるために法定代理人が任意代理人に委任した場合における)法定代理人の死亡もしくはその代理権の変更、消滅によっては消滅しない旨の特則を定めました(商標77Ⅱで準用する特許11条)。この代理権消滅の例外は任意代理権のみであり、法定代理権は本人や法定代理人の死亡等によって消滅します。

【商標法による代理権不消滅の特則(準用する特許11)】

| 法定代理権 | 任意代理権(手続代理権) |

|---|---|

| 特則なし | ①本人の死亡 ②本人である法人の合併による消滅 ③本人である受託者の信託任務の終了 ④(本人が無能力者であるために法定代理人が任意代理人に委任した場合における)法定代理人の死亡、法定代理権の変更、消滅 |

そこで、商標法においては、法定代理権及び任意代理権は次の事由によって消滅することになります。

【商標法の法定代理権の消滅事由】

| 法定代理権の消滅事由(民法) | 特許11 | 法定代理権消滅事由(商標法) |

|---|---|---|

| 本人の死亡(民111Ⅰ①) | 規定なし | 本人の死亡 |

| 法定代理人の死亡、破産手続開始、後見開始審判(民111Ⅰ②) | 規定なし | 法定代理人の死亡、破産手続開始、後見開始審判 |

法定代理制度は判断能力の乏しい自然人を保護する制度ですから、本人たる自然人が死亡したときは法定代理権は目的の消滅によって消滅します。法人に法定代理人が就くことはありませんので、「本人の死亡」とは自然人たる本人の死亡のことです。次に、法定代理人が死亡すると法定代理権を行使できなくなりますから、法定代理権は消滅し新たな法定代理人が選任されます。また、法定代理人のうちの後見人は破産が欠格事由とされており(民法847)、親権者の破産は親権者の信頼を喪失させる事由ですから、いずれも法定代理権は消滅します。この場合は、後見人なら新たな後見人が選任され、親権者なら未成年後見が開始します。最後に、法定代理人のうちの後見人に後見開始審判のあったときは後見の任務に適しない事由として後見人解任事由となり(民法846) 親権者に後見開始審判のあったときは親権を喪失します。この場合も、後見人なら新たな後見人が選任され、親権者なら未成年後見が開始します。

本人が無能力者で法定代理人が任意代理人を選任している場合において、任意代理人が死亡、後見開始審判、破産しても法定代理権は消滅しません。

【商標法の任意代理権の消滅事由】

| 任意代理権消滅事由(民法) | 特許11 | 手続代理権消滅事由(商標法) |

|---|---|---|

| 本人の死亡(民111Ⅰ①) | 本人の死亡、本人である法人の合併による消滅、法定代理人の死亡その代理権の変更、消滅によっては消滅しない | |

| 任意代理人の死亡、破産手続開始、後見開始審判(民111Ⅰ②) | 規定なし | 任意代理人の死亡、破産手続開始、後見開始審判 |

| 本人の破産手続開始(民653①②③) | 規定なし | 本人の破産手続開始 |

| 委任契約期間の満了、委任契約の目的の到達又は目的の消滅等 | 信託任務終了のときは消滅しない | 委任契約期間の満了、委任契約の目的の到達又は目的の消滅等(信託任務終了のとき以外) |

売買契約、賃貸借契約、消費貸借契約等一般の契約は、契約当事者が死亡したときは相続人が承継し、相続人と相手方の契約へと移行します。契約当事者に後見が開始すれば後見人の法定代理に服するだけです。いずれも契約の存続に影響するということはありません。ところが、委任契約並びにそれと密接不可分な任意代理権は、当事者の死亡、後見開始によってその存続が影響を受けます。それは、他の契約と異なって、委任契約は「この代理人にやってもらいたい」「この人の仕事ならやってもよい」という高度な人的信頼関係に支えられているからです。そこで、本人が死亡したときは本人の相続人と任意代理人間の契約へと移行するのではなく、また任意代理人が死亡したときは本人と任意代理人の相続人間の契約へと移行するのではなく、任意代理権を消滅させて、本人が従来の任意代理人に委任するかそれとも新たな任意代理人を選任するか、従来の任意代理人が従来どおり代理人を受任するかどうかを再度考慮できるのです。任意代理人に後見開始審判のあったときは、任意代理人の信頼を喪失させる事由ですから、任意代理権を消滅させて、本人に従来の任意代理人に委任するかそれとも新たな任意代理人を選任するかを考慮できるのです。委任契約は自由に解除できますので(民法651)、民法111条の定めがなくても本人は任意代理人を自由に解任できますが、委任が高度の人的信頼関係に支えられている点から、任意代理権消滅を原則として、任意代理権の継続を望むときは従来の任意代理人を選任するという制度となっているのです。

ところが、商標法の手続代理に関しては、本人の死亡、本人である法人の合併による消滅、法定代理人の死亡その代理権の変更、消滅によっては手続代理権は消滅しないこととされています。その理由は、特許庁の手続の代理は、目的が明確であって流動的情勢に臨機応変に対応するという要素が他の代理の場合に比べて少なく、また通常は弁理士が代理人となるので(弁理士75)信頼しえ、さらに本人や法定代理人について生じた事由は届出がなされないかぎり特許庁にはわかりませんので、それら事由によって手続代理権が消滅したのでは特許庁の手続の円滑を害するからです。

特許法11条の事由のうちで、本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託任務の終了、及び法定代理人の死亡もしくは法定代理権の変更、消滅は、民法において任意代理権の消滅事由として掲げられていません。つまり、特許法11条は、もともと任意代理権消滅事由となっていない事由に対して「代理権が消滅しない」と規定しているようにみえます。そこで、そのような齟齬が生じる理由をまず説明します。民法の任意代理権消滅事由は本人が自然人である場合についてしか規定していませんが、本人が法人である場合はどのように解釈するのでしょうか。法人において自然人の死亡に相当する事由は解散ですが、解散によって法人は消滅し自然人のような相続承継が発生しませんので、従来の任意代理権は当然消滅します。

たとえば株式会社の解散事由としては定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生、株主総会決議、合併、破産手続開始決定、解散を命ずる裁判がありますが(会社471)、これらのうちの存続期間の満了、解散事由の発生、株主総会決議、解散を命ずる裁判は、その発生によって法人は清算手続に移行し、清算結了によって解散しその後に何も残らないので、清算結了時点で任意代理権は当然消滅します。また破産手続開始決定は、その発生によって法人は破産手続に移行し、破産管財人が就任して一切の管理処分権をもちます。この破産管財人は破産会社の代理人ではなく第三者と考えられますので、破産会社の権利義務が第三者に移転した場合と同じであり、譲渡人が譲受人の任意代理人を引き継ぐことはなく、破産開始決定の時点で(つまり破産手続終了を待たずに)従来の任意代理権は当然に消滅します。合併は、新設合併であれば従来の法人は消滅してその権利義務は新設会社に承継され、吸収合併であれば従来の法人は消滅して存続会社に承継され、いずれにしろ権利義務が承継されますが、消滅会社と新設会社又は存続会社は別人格であってその承継は第三者に対する移転ですから、破産開始決定があったとき同様に従来の法人の任意代理権は当然に消滅します。以上は株式会社の解散事由ですが、他の法人もほぼ同様です。このように法人の解散による消滅は、民法に規定はありませんが任意代理権の消滅事由です。

特許法11条は、本人たる法人の消滅のうちで合併による消滅によっては手続代理権が消滅しないと規定しているのです。また民法は本人が能力者である場合についてしか規定していませんので、本人が無能力者でその法定代理人が任意代理人に委任した場合における法定代理人の死亡、法定代理権の変更、消滅は「本人の死亡」に準じる事由として代理権消滅事由と解されますが、特許法11条はこの場合には手続代理権は消滅しないと規定しているのです。さらに「受託者の信託任務の終了」とは受託者が受託した信託任務を履行するために任意代理人に委任していた場合ですが、この場合の信託任務の終了は「委任目的の消滅」による任意代理権消滅事由であり、特許法11条は、委任目的の消滅事由のうち受託者の信託任務終了は任意代理権が消滅しないと規定しているのです。

代理権が消滅しないというのは、従来の手続代理人が当然に手続承継人の代理人になるという意味です。本人である法人の合併による消滅のときは、従来の手続代理人が当然に消滅法人の承継人である新設法人または存続法人の手続代理人になり、本人である受託者の信託任務終了のときは、従来の手続代理人が当然に承継人である新受託者の手続代理人となり、法定代理人の死亡その代理権の変更、消滅のときは、従来の手続代理人が当然に承継人である新法定代理人の手続代理人となります。このように手続代理権は切れ目なく継続しますが、背後の当事者には変更が生じていますので当事者変更の手続きが必要となります。また、承継人が従来の手続代理人を解任することは自由ですから(民法651)、特許法11条は民法111条と比較して原則と例外が逆になっているだけです。

3 手続の中断

POINT

| 手続中断事由 | 手続代理人の代理権 | 中断の有無 |

|---|---|---|

| 本人の死亡(民訴124) | 消滅しない(準特許11) | 手続代理人がいなければ中断。手続代理人がいるときは、その代理権が消滅しないので、手続も中断しない(民訴124Ⅱ) |

| 本人である法人の合併消滅(民訴124) | ||

| 本人である受託者の信託任務終了(民訴124) | ||

| 本人である資格当事者の資格喪失(民訴124) | 消滅事由ではない(民111) | |

| 本人の手続能力喪失(民訴124) | ||

| 法定代理人の死亡、代理権消滅(民訴124) | 消滅しない(準特許11) | |

| 本人に破産開始決定(破産44、46) | 消滅する(民111Ⅱ、653②) | 手続代理人の代理権は消滅するから、手続代理人がいても中断する |

たとえば野球の試合中にバッターが自打球を当てて負傷した場合は、審判はタイムを宣告して、バッターが回復するまで試合を中断させます。ピッチャーはバッターがグラウンドにうずくまっている時や、治療のためにベンチに退っている時にストライクを3球投げれば容易に三振をとれますが、そういうことは認められません。試合は双方がベストコンディションで戦われるべきだからです。この理はサッカーやボクシング、K1、テニス等すべての試合における共通の原理です。そして、商標法の中断制度もこの野球やサッカー、ボクシング、K1、テニス等の試合の中断と同じです。争訟法は、平等な当事者に主張を尽くさせた上で、利害関係のない公平な第三者が判断するというシステム(“武器平等の原則”とか“双方審尋の要請”とかいいます)をとりますが、中断制度はかかるシステムを保障するための制度であり、商標法に限らず民事訴訟法等すべての争訟手続において認められている制度です。

商標法の手続中断制度は、手続き中に当事者が交替しなくてはならない事由、当事者が手続きをすることができない事由が発生した時に、新追行者が実際に手続きに関与できるようになるまで一切の手続きの進行を止めてしまう制度で、民事訴訟法及び破産法の手続中断制度をそのまま準用するという形で規定しています(商標77Ⅱで準用する特許24で準用する民事訴訟124、破産44、46)。一切の手続きを止めてしまうのですから、それら事由の生じた当事者はもちろん反対当事者および特許庁も手続できません。中断事由とされているのは、当事者の死亡、法人の合併消滅、当事者の手続能力喪失、法定代理人の死亡または代理権の消滅、受託者の信託任務終了、資格当事者の資格喪失、破産開始決定、破産手続終了です。中断事由中、当事者の死亡は死亡と同時に相続人が承継し、法人の合併消滅は合併と同時に新設法人又は存続法人が承継し、当事者の手続能力喪失(成年後見開始審判、未成年者の営業許可取消し等)は事由の発生と同時に法定代理人(成年後見人、親権者等)が承継し、当事者の破産開始決定は破産開始決定と同時に破産管財人が選任され、破産終了は終了と同時に本人が承継しますので、当事者は切れ目なく連続しますが、新当事者が手続の存在に気付かない場合もありますので、それに気付いて手続を受継してくるまで手続を中断させます。法定代理人の死亡や代理権消滅、受託者の信託任務終了、資格当事者の資格喪失の場合は、新当事者が選任されるまでの間当事者の空白が生じる場合があり、新当事者が受継してくるまで手続を中断させます。しかるに、中断事由が生じた者に手続代理人がいるときは手続関与の機会が与えられますので、手続の安定性を重視して(中断中の手続は無効であるところ、中断事由が生じたことは特許庁や相手方に必ずしも分からないので、有効と思っていた手続が後日覆ることとなる)中断しないこととしました。破産のときは手続代理人がいても中断しますが、破産開始決定は十分に公示されるので手続の安定性を害しないと考えたのでしょう。

受継申立ては手続きを受継すべき者だけでなく相手方においてもなしえます(商標77Ⅱで準用する特許24Ⅰで準用する民訴124Ⅱ)。つまり、相手方が「受継すべき者はAであるからAが受継せよ」と申立てることができます。中断中は相手方も手続きをなしえないので、相手方も中断解消に利益を有するからです。受継申立てがあると、特許庁長官又は審判長が申立てのあったことを相手方に通知し(商標77Ⅱで準用する特許24で準用する民訴127)、さらに特許庁長官又は審判官が受継を許すか否かの決定をします(商標77Ⅱで準用する特許24で準用する民訴128Ⅰ)。ここでは受継申立てをした者又はされた者が手続きの正当な承継人であるか否かが判断されます。

手続き中断事由は、審査や審理をしている間だけではなく、それらが終了して決定・査定・審決の謄本が送達されてから確定までの間に生ずることもあり(確定によって手続きは終了するので、その後は中断はありません)、このときは各謄本送達後の中断事由が生じたときに中断します。したがって決定・査定・審決の確定が遮断されます。この場合も受継申立てがあれば特許庁長官又は審判官が受継許否の決定をしますが、この受継許否の決定だけ特許法は条文を起こして規定しています(商標77Ⅱで準用する特許22)。また手続を受継すべき者からも相手方からも受継申立のないときは、特許庁長官または審判官は、申立てにより又は職権で、相当期間を指定して受継すべき者に対して受継を命じなくてはならず、受継すべき者がその指定期間内に受継しないときはその期間経過の日に受継があったものとみなすことができ、そのときは特許庁長官または審判長が受継のあった旨を当事者に通知します(商標77Ⅱで準用する特許23)。このように受継を強制できる制度がないと手続きが中断したまま進行しない事態が生じうるからです。

4 物権と債権

【1】 民法は、物権及び債権の発生原因に関して次のものを規定しています。

【民法が規定する物権・債権】

| 物権 | 用益物権 | 所有権 | 物を自由に使用,収益,処分できる万能の権利 | |

|---|---|---|---|---|

| 地上権 | 建物所有又は植林のために他人の土地を利用する権利 | |||

| 永小作権 | 耕作又は牧畜のために他人の土地を利用する権利 | |||

| 地役権 | 土地の便益のために他の土地を利用する権利 | |||

| 入会権 | 一定の地域の住民の集団が山林などを総有的に支配する権利 | |||

| 担保物権 | 留置権 | 物の交換価値を把握する権利。 | 法律規定で発生 | |

| 先取特権 | ||||

| 質権 | 契約で発生 | |||

| 抵当権 | ||||

| 債権 | 当事者の意思の合致によって成立 | 契約 | ①物の所有権の移転を目的とする契約 -贈与,売買,交換 ②貸借契約―消費貸借,使用貸借,賃貸借 ③労務供給契約―雇用,請負,委任,寄託 ④それ以外の契約―組合,終身定期金,和解 |

|

| 法律の規定によって成立 | 事務管理 | 義務なく他人の事務を行った者は、その他人に対して有益費用償還の債権を取得する。 | ||

| 不当利得 | 法律上の原因なくして損失を蒙り、そのために他人が利益を得た者は、その他人に対して、利益返還を求める債権を取得する。 | |||

| 不法行為 | 他人の故意または過失による違法行為によって損害を蒙った者は、その他人に対して、損害賠償債権を取得する。 | |||

【2】 債権

債権は特定の人に特定の行為(物または金銭または役務の提供)を要求する権利です。債権発生原因の大半は契約です。民法は契約として13種類を定めていますが(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解の民法が定める13種類の契約を典型契約といいます)、これらは例示であって、当事者が合意すればこれら以外の内容の契約(非典型契約)を結ぶことができるし、典型契約においても契約内容を自由に取り決めることができます(契約自由の原則)。現代は契約社会と言われるとおり、人は様々なニーズを実現するために他人と契約を結びます。

契約を締結すると債権が発生します。たとえば売買契約を締結すると、買主の所有権移転を求める債権と売主の代金債権が発生します。金銭消費貸借契約なら、借主の金銭の交付を求める債権と貸主の返済期において金銭の返還を求める債権が発生します。その他の契約においてもその契約目的に沿う内容の債権が発生します。債権が発生すれば必ず相手方が債務を負担します。たとえば売買契約において、売主が代金債権を取得するということは買主が代金債務を負担するということであり、買主が所有権移転を求める債権を取得するということは売主が所有権移転債務を負担するということにほかなりません。まさに債権とは相手方に対して債務の履行を求める権利のことをいい、債権の裏には必ず債務があります。したがって、契約によって債権と債務の双方が発生するといったほうが適切です。

民法が定める典型契約を契約目的によって分類すると次のようになります。

(1)物の所有権の移転を目的とする契約-贈与 売買 交換

(2)貸借契約―消費貸借 使用貸借 賃貸借

(3)労務供給契約―雇用 請負 委任 寄託

(4)それ以外の契約―組合 終身定期金 和解

他人のもっている物がほしい(物の所有権を移転してほしい)ときは、その物を買う(売買契約)、貰う(贈与契約)、自分のもっている物と交換する(交換契約)の契約があります。贈与契約は無償で財産を移転する契約ですから特別な理由がなければ行われず、交換契約はいわゆる“物々交換”ですから現代では滅多に利用されず、他人の物の所有権を取得する契約としてはほとんど売買契約が利用されます。土地建物を購入するのも、コンビニでパンを買うのも、自動販売機で煙草を買うのもすべて売買契約です。契約内容は自由に決められますから、いったんは買うけれども2年後に売主に買戻してもらうとか、買うけれども1年間は売主に使わせてあげる等両当事者が合意すれば自由な契約内容にすることができます。他人のもっているものを貸してほしいときは、それが金銭であれば消費貸借契約、アパートやレンタカー、家屋といった物であれば賃貸借契約を結びます。只で借りるときは使用貸借契約を結びます(もちろん貸主が無償で貸すことに合意する場合です)。他人から労務の提供を受けたいときは、会社へきて仕事をしてもらいたいのなら雇用契約、家を建ててほしいのなら請負契約、弁理士に出願をしてほしいのなら委任契約、物を預かってほしいのなら寄託契約を結びます。これらの契約においても、両当事者の合意によって自由に契約内容を定めることができます。また、これら以外の契約も両当事者が合意すれば可能です。電車や地下鉄に乗れるのはJRや東京メトロとの間で輸送契約を結んだからであり、宅配便で荷物を送れるのは運送会社との間で運送契約を結んだからです。これらの契約は料金前払いの内容となっており、代金支払債務を履行した後に役務提供債務を履行する契約内容になっています。電話をかけられるのはNTTとの間で電話加入契約を結んだからであり、レストランで食事ができるのはレストランとの間で飲食物提供契約を結んだからです。これらは通常は役務提供債務が先履行の内容となっていますが、食券利用店では代金支払債務が先履行の契約内容になっています。カード専用店は、予め信販会社との間で立替払い契約を結んだ者としか契約をしない契約内容になっています。

このように、私たちは、他人との間でその望む内容の契約を締結し、契約のもたらす利益の享受と義務の負担を繰り返しながら生活を送っているのです。

契約以外の原因で債権が発生することもあります。その原因として民法が定めるものは事務管理、不当利得、不法行為です。いずれも契約のように当事者の合意によって債権債務が発生するのではなく、法律の規定によって債権債務が発生するものです。すなわち、法律が、事務管理の事実があるときには事務管理者に有益費用の償還を求める債権が、不当利得の事実があるときには損失者に利益の返還を求める債権が、不法行為の事実があるときには被害者に損害の賠償を求める債権が、それぞれ発生すると規定しているために発生する債権債務です。これらによって発生するのはすべて金銭の提供を目的とする債権債務です(不法行為だけは、例外的に名誉回復措置に関する債権債務が発生する場合があります)。このうちで重要なのは不法行為です。不法行為とは、違法な行為によって他人に損害を与えた者にその賠償をさせる制度で、被害者に損害賠償を求める債権、加害者に損害賠償をする債務が発生します。不法行為の種類はそれこそ千差万別で、公害、騒音、医療過誤、交通事故、婚約破棄、貞操侵害、名誉毀損、傷害等々、違法な行為によって他人に損害を与える行為はすべて不法行為であって損害賠償の債権債務が発生します。

【3】 物権

物権は物を直接的、排他的に支配する権利です。法律において「物」とは有体物をいいます。有体物とは空間の一部を占める有形的存在のことをいい、動産(不動産以外の物)と不動産(土地と建物)に分けられます。固体、液体、気体は動産たる有体物ですが、電気とかエネルギーは有体物ではありません。特許法の対象である技術的思想や商標法の対象である業務上の信用は有体物ではありません。物権とは、このような「物」を直接的、排他的に支配する権利なのです。

民法は、物権として、用益物権(所有権、地上権、永小作権、地役権、入会権)と担保物権(留置権、先取特権、質権、抵当権)を定めています。用益物権は物(所有権は動産及び不動産、それ以外の用益物権は不動産)を利用する権利であり、担保物権は債権担保のために物(動産又は不動産)の交換価値を把握する権利です。所有権は物権のチャンピオンで、物を自由に使用、収益、処分できる万能の権利です。それ以外の物権はなんらかの形で所有権の一部の権能を譲り受けた権利、逆に言えば所有権を制限する権利です。ここより所有権以外の物権を制限物権といいます。たとえば、用益物権中の地上権は建物所有または植林のために他人の土地を利用する権利ですが、これは所有権の権能(使用権、収益権、処分権)の中から使用権、収益権だけを期限付きで譲り受けた権能であり、それによって所有者は使用権、収益権を失いますが(制限物権といわれる所以です)、契約期間が満了したら使用権、収益権も復帰して元の万能の権利に回復します。永小作権、地役権、入会権もこれと同じです。担保物権(留置権、先取特権、質権、抵当権)は物の交換価値を把握する権利です。「交換価値を把握する」というのは、イザという時にその物を処分してその代金から満足を受けることができる権利を取得するという意味です。所有者は交換価値を提供するだけで使用権、収益権、処分権のいずれも提供しませんので、依然としてその物を使い続けることができますが、イザという事態には処分権を失い担保権者にその物を処分されてしまいますので、使用権も収益権も失ってしまいます。これは抵当権を考えてみれば容易に理解できます。借金するときにその所有家屋を抵当にいれても、所有者は何の権能も失なわずその物を使い続けることができますが、交換価値は抵当権者に提供してありますので、借金を返済できなかったときは抵当権を実行されて全てを失ってしまいます。そのようなリスクはありますが、被担保債務が履行されれば担保物権は消滅し所有者に万能の権利が復帰します。このように物権は所有権か所有権を制限する権利のいずれかであり、両者は、所有権がゴムマリで、それ以外の物権はゴムマリを凹ませている手で、手を外せば万能の所有権が回復されるという状態にたとえることができます。

地上権、永小作権は債権である賃借権にとって代わられており、地役権、入会権もほとんど利用されません。物権の中で重要なのは所有権と担保物権です。

物権のうち地上権、永小作権、地役権、入会権は原始的に取得することはなく、例外はありますが原則として所有者との間の契約によって取得します。これに対して所有権は、売買契約によって他人から取得するだけではなく、原始的に取得することもあります。民法では遺失物拾得、埋蔵物発見等の所有権の原始的取得原因を規定していますが、この中で最も重要なのは製造工場による商品の製造(加工)、農家による米や野菜の生産等(不動産の付合)です。これは物をこの世に生み出す行為であり、生み出した者が最初の所有者となってその物の直接的、排他的支配権を獲得します。

【4】 債権と物権の違い

債権が物に対しては間接的支配を及ぼすにすぎないのに対して、物権は物に対する直接的支配権です。上記のとおり、債権は特定の人(債務者)に対して物または金銭または役務の提供を要求する権利(対人的請求権)ですが、この中で物と関わりをもつのは物の提供を要求する債権です。そこで、物の提供を要求する債権と物権とを比較します。まず物の提供を要求する債権のうちで物の所有権の移転を要求する債権と、物の所有権を比較します。物の所有権の移転を要求する債権とは典型的には売買契約の買主が取得する債権ですが、これは売主(所有権移転債務の債務者)が所有権を移転して初めてその物を支配(使用・収益・処分)できるにすぎず、売主が所有権を移転するまでは物を支配できません。これに対して所有権は、他人を介することなくその物自体を支配できます。平たく言うと、すでに物を支配している人の権利が物権であって物に対する直接的支配権であり、まだ物を支配していない人の権利は債権であって物に対する間接的支配権だということです。両者は支配力の強弱が違います。これが端的に表れるのが、売主が一つの物を二重譲渡してしまった場合です。いずれの買主も売主に対して所有権の移転を要求できるだけで、他方の買主に対して所有権を主張することはできません。債権とは特定の人(この場合は売主)に対して特定の行為(この場合は所有権の移転)を要求する権利にすぎないからです。そして、売主が買主の一方に所有権を移転してしまった時は、他方の買主は結局物の所有権を取得することができず、売主に対して債務不履行による損害の賠償を請求できるにすぎません。次に物の提供を要求する債権のうちで物の利用という役務の提供を要求する債権、典型的には不動産賃借権と不動産を利用する物権である地上権を比較します。たとえば建物所有の目的で土地を借りる場合、土地所有者との間で地上権設定契約を結ぶ方法と賃貸借契約を結ぶ方法があります。前者が物権契約で後者が債権契約です。いずれの契約でも不動産の引渡しを要求する段階を経てから不動産を利用する段階に移行します。そして、引渡を要求する段階は債権債務関係ですから、いずれの契約でも物に対する支配は間接的であって、債務者が履行しない限り物に対する支配権を獲得できません。ところが、利用段階においては、地上権設定契約では「物を利用する権利」を取得しますが、賃貸借契約では「物を使わせてもらう権利」「自分物を利用することに対する所有者の受忍を要求する権利」を取得するにすぎません。これが端的に表れるのは目的物の利用が第三者に侵害された場合です。地上権が侵害されたときは、地上権者が独自の権利として侵害者に対して侵害の排除を要求できますが、賃借人は侵害排除の独自の権利はなく、所有者に対して侵害を排除するように要求できるだけなのです。所持品が引ったくりにあった場合は追いかけて行って取り戻す権利がありますが、これは所有権の効力ですが、地上権も物権ですから同様の権利があるのです。この権利を物権的請求権(返還請求権、妨害排除請求権、妨害予防請求権)といいます。物権の直接的支配権の中には、第三者によって直接的支配が侵害されたときに、その侵害を排除して円満な状態を取り戻す権利も含んでいるのです。このように物権は第三者に対しても追求できることから、物権には対世効があるといいます。ところが、債権は特定の人(債務者)に対する権利ですから、賃借権が第三者に侵害されたときも、債務者(この場合は所有者)に対して「侵害者を排除して自分が使えるようにしてくれ」と言えるだけで、侵害者に対してはその債権を主張することができないのです(相対的効力)。

次に、債権は非排他的権利であるのに対して物権は排他的権利です。これはどういうことかというと、債権は同一内容の権利が併存できるのに対して、物権は同一物に対して同一内容の権利は1個しか成立しないのです(一物一権主義)。上記した二重譲渡は、売主が1個の物について複数の者との間で譲渡契約を締結することですが、このような契約も可能です。物の売買以外にも、物の所有者が複数の者との間で1個の物を同時に賃貸借する契約を結ぶこと、タレントが複数のTV局との間で同一時間に出演する契約を結ぶこと、学生が複数の会社との間で雇用契約を結ぶことも可能です。もちろん、現実にはそのうちの一人にしか物の所有権を移転したり、賃貸できませんし、タレントなら一局にしか出演できないし、学生は一社にしか就職できません。しかし、債権債務関係としては、複数の者との間で相互に矛盾する内容の債権債務関係にたつことができるのです。そして、そのうちの一人は債務の履行をうけられますが、他の者は債務の履行を受けられず債務不履行による損害賠償債権を取得するだけです。債権は人を介して実現する権利であって、その実現は人の意思に依存しますから100%確実とは言えないのです。ところが物権は、物を直接「支配する」権利ですから、同一物に対する同一の権利は1個しか成立しないのです。二重譲渡の例でいえば、同一物の所有権を移転する契約は複数の者との間で締結できますが、実際に移転できる所有権は1個だけです。複数人の所有関係として共有がありますが、共有は複数人が共同して1個の所有権をもつことをいい、所有者(共有者)は複数いますが、所有権は1個だけです。

債権は特定の人(債務者)との間で自由にその内容を定めることができますが(契約自由原則)、物権の内容は法律に定められたものだけであって、法律にない物権を創りだしたり、法律に規定されている物権の内容を変更したりすることはできません(民175・物権法定主義)。物権は第三者にも追求できる強力な権利であり(対世効)、しかも排他性があって同一内容の権利は1個しか成立できませんので(一物一権主義)、取引の安全を図るためには物権の種類を限定し、しかもその内容を均一化する必要があると考えられたのです。また、物権の対世効は公示制度に裏打ちされる必要がありますが、多種多様の権利を公示することは不適当だからです。これを具体的に説明します。たとえば、「土地の地上5mまではA、それより上空はBが使用収益処分できる」という内容の物権を創設することができたとします。すると、Aが地上5mの範囲内に家屋を建てて居住し、Bはその上空をいまだ使用していないときに、Aがその土地をそのような物権であることを告げないでCに売った場合、Cは不測の損害をこうむります。なぜならば、Bの上空使用権は物権であってCにも主張できますので、結局Cは地上5mの範囲内の権利しか取得できず、マンションを建てたりすることができなくなるからです。また物権は対世効がありますので、不動産なら登記という公示制度を採用しますが、多種多様な権利内容を登記することは煩雑であり、場合によっては不可能であり、取引をする者に対して十分な公示力を発揮できないからです。たとえば、土地の南東の30坪は地表から上空に向かって2m毎にA、B、Cが使用収益し、その南の25坪は・・・・、その北東の50坪は・・・などという物権が創設できたら、取引が混乱するからです。そこで、物権たる所有権は完全にして万能な支配権としてその内容を均一化し、AB間の関係は単なる債権債務関係に留めるのです(Aは地上5mまで、Bはそれより上空しか利用しないというAB間の債権債務関係)。単なる債権債務関係であればCに主張できませんので、取引の安全が保たれるのです。以上の理は、地上権の内容や永小作権の内容等においても同様です。

以上に述べたことを簡潔に言うと、債権は人と人との約束事にすぎませんから、複数の人との間で相互に矛盾する内容の約束をすることも法律的には可能であり、また債務者以外の人には約束の履行を求めることはできません。したがって、物の提供を目的とする債権における(役務や金銭の提供を目的とする債権はそもそも物権と関わりをもちません)物に対する支配関係は間接的(債務者が履行しない限り物を支配できない)です。これに対して物権は、物を直接支配して、そのもたらす利益を享受する権利であり、第三者に対しても主張することができる権利です。

【5】 民法による財産関係の規律

地上に存在する財貨は物(動産・不動産)と役務と金銭とに大別することができ、私たちの生活は、財貨を生み出す行為、財貨と金銭を交換する行為、役務と金銭を交換する行為によって営まれています。民法の財産法は、私たちの財産関係を計13種類の契約と事務管理、不当利得、不法行為の各制度、及び計9種類の物権によって規律しようとします。この中で特に重要なのは、所有権(物の製造と生産)、売買契約による所有権の移転、賃借権、金銭消費貸借契約とそれに付随する担保物権、雇用・請負・委任の各契約及びその他の非典型契約です。

(1)財貨を生み出す行為

まず、工場で商品を製造し、農家で農作物を生産して財貨たる物(動産)が生み出されます。民法は、これらの原始的生産によって、生産者に生産物に対する所有権を認めます。不動産は、開墾や埋立てのような場合を別とすれば所与の財貨として存在しており、生産は問題になりません。

(2)物の所有権と金銭とを交換する契約

売買契約

(3)役務と金銭とを交換する契約

【物権契約】

各種不動産を利用させる役務と金銭との交換契約(地上権、永小作権、地役権、入会権の設定契約)

【債権契約】

動産及び不動産を利用させる役務と金銭との交換契約(賃貸借契約)、金銭(元本)を利用させる役務と金銭(利息)との交換契約(金銭消費貸借契約)、就業して労働力を提供する役務と金銭との交換契約(雇用契約)、仕事を完成する役務と金銭との交換契約(請負契約)、事務処理役務と金銭との交換契約(委任契約)等

(4)不当利得、事務管理、不法行為

交通事故を起こして被害弁償をしたり(不法行為)、義務のない他人にお世話になって費用を払う(事務管理・迷子になった子供を送り届けてくれた人に交通費を支払う)

私たちは、サラリーマン、弁理士、医者なら労働役務を提供して金銭を取得し(雇用契約、委任契約、医療契約)、工場や農家なら製造や生産によって所有権を取得した物(工場製造商品、米や野菜)と金銭を交換し、商店ならその仕入れ商品を提供して金銭を取得し(売買契約)、建築業者なら建築役務を提供して金銭を取得し(請負契約)、それぞれが取得した金銭によって物(土地建物、米、野菜、電気製品、書籍、衣料、文房具、生活必需品)を購入して(売買契約)、その所有権を取得してその物のもたらす利益を享受し、また金銭によって各種役務の提供を受けること(交通、宿泊、通信、運輸、教育、レストラン、医療機関等との間の各種役務提供契約)を繰り返して生活しています。また、突発的には契約以外の事由によって他人との間で金銭提供を目的とする債権債務関係に立つことがあります(事務管理、不当利得、不法行為)。

この中で物権が関係するのは(1)(2)と(3)の一部です。(1)と(2)では物権中の所有権が関係します。(1)は、農家なら債権は関係しませんが、工場製造物なら雇用契約が関係します。(2)の物と金銭の交換行為には債権も物権もともに関係します。売買は契約(債権)によって物権(所有権)を取得する行為であり、取得した所有権の効力(使用・収益・処分権)によってその物のもたらす利益を享受できるようになります。売買の反対当事者は金銭を取得しますが、金銭は価値であって、有体物ですが物ではありませんから、反対当事者は物権を取得したとはいいません。(3)は地上権設定契約等の物権契約が含まれており、地上権者らは取得した物権の効力(土地利用権)によってその不動産のもたらす利益を享受できるようになります。しかし、現代では不動産利用契約の多くは債権契約(賃貸借契約)として行われており、物権契約のもつ意義は低いといえます。むしろ金銭消費貸借に付随する担保物権の方が重要です。担保物権の設定は契約(債権)によって物権(担保物権)を取得する行為であり、取得した物権の効力(交換価値の把握)によって債権担保という利益を享受できるようになります。(3)の債権契約と(4)は物が登場しませんので、物権は関係せず専ら債権関係だけで規律されます。以上における物権の取得者は、用益物権ならその物を直接支配して物のもたらす利益を享受し、担保物権ならその物の交換価値を直接支配して債権担保の利益を享受し、いずれも利益の享受を妨げる者を自己の名で排除できます。

5 商標権の効力=準物権

POINT 商標権は排他性があり、登録によって公示することができ、差止請求権が認められているところから、民法の物権と近似した効力があり、準物権といわれる。

商標権は登録商標を排他的に使用する権利であり、民法の所有権同様、登録商標を包括的かつ全面的に使用する万能の権利です。商標権のことを「準物権」と言います。しかし、決して「物権よりランクが下」という意味ではありません。「準優勝」の「準」ではないのです。民法の物権は「物=有体物」を対象とする権利であるところ、商標権は業務上の利益という無体の財産を対象とする権利ですから民法の物権ではありませんが、物権と同じ効力があるという意味です。

民法は物権として5種類の用益物権と4種類の担保物権を規定していますが、民法以外の法律で物権と認められる権利としては鉱業権や入漁権があります。前者は鉱業法12条で「鉱業権は物権とみなす」と規定し、後者は漁業法43条で「入漁権は物権とみなす」と規定しています。それ以外では、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の産業財産権4法及び著作権法による著作権、出版権、著作隣接権、著作者人格権、さらに回路配置利用権(半導体回路配置保護法)、育成者権(種苗法)が物権とされています。これらの権利は知的財産権とよばれますが、知的財産権に関する法律には知的財産権を「物権とみなす」という規定はありません。ではどうしてこれらの権利を準物権というのでしょうか。それはこれらの権利の内容が民法の物権に似ているからです。まず、これらの権利は、著作権法による権利以外はいずれも登録をすることによって発生することとされています(特許66、実用新案27、意匠37、商標18、半導体回路配置保護10、種苗19)。したがって、これらの知的財産権は公示手段を備えています。次に、半導体回路配置利用権、商標権以外は新規性等を審査した結果登録しますので、同一内容の権利が発生しません。つまり排他性を備えています。実用新案権は無審査で発生しますが、同一考案が二重登録されているときは一方は無効審判によって無効にされますから、結局排他性を備えることとなります。最後に、著作権法による権利や回路配置利用権も含んで、これらの知的財産権には全て差止請求権が認められています(特許100、実用新案14、意匠20、商標36、著作112、半導体回路配置保護22、種苗33)。差止請求権は、自力で侵害を排除して権利の円満な状態を回復する権利であり、損害賠償請求権のような事後的な救済手段ではありません。侵害者の故意過失も不要です。それは民法の物権的請求権と同じ権利です。物権的請求権は返還請求権、妨害排除請求権、妨害予防請求権を内容としており、これに対して差止請求権は侵害の停止または予防を内容としていて返還請求権がありませんが、それは知的財産権の対象は物ではありませんので「返還」という概念を容れられないからです。このように、知的財産権は公示手段を備えており、排他性(一物一権主義)があり、直接性(差止請求権)があるところが民法の物権と同じですから、準物権(物以外を対象とする物権)というのです。

取引の安全のために、物権のような第三者にも追求できる権利は公示手段を備えることが必要とされます。ところが、著作権法上の権利は公示手段がないのに物権としての効力が認められます。その理由は、著作権侵害が成立するためには複製、すなわち模倣が必要とされるからです。すなわち、他人の著作物を真似していなくては著作権侵害が成立しませんので、公示手段を備えなくてもよいと考えられています。回路配置利用権も同じです。

鉱業権、入漁権、知的財産権以外に、人格権や商号権(会社8Ⅱ)にも差止請求権が認められています。人格権による差止請求とは人格を棄損する図書の発売禁止の請求等であり、商号権による差止請求とは他の会社と誤認混同をひき起こす商号の使用禁止の請求等です。人格権による差止請求権を認める法律の規定はありませんが、人間の人格が物以上に貴重であることは言うまでもありませんので、物権にさえ差止請求権(物権的請求権)が認められるのですから、人間の人格には当然差止請求権が認められると考えられています。法人の人格の棄損に対しても差止請求権が認められますが、法律では商号侵害についてのみ規定されています(会社8Ⅱ)。このように人格権や商号権にも差止請求権が認められますが、人間や法人を物にたとえるのは変ですから人格権や商号権を物権とは言いません。それ以外にも、不正競争防止法によって、周知表示(不正競争2条Ⅰ①)、著名表示(同②)、商品形態(同③)、営業秘密(同④~⑨)、技術的制限手段(同⑩⑪)、ドメイン名(同⑫)、原産地・品質・内容等(同⑬)、営業上の信用(同⑭)、パリ条約同盟国等の商標権に相当する権利(同⑮)も差止請求権によって保護されていますが、これらも物権とは言いません。鉱業権、入漁権、知的財産権は○○権という絶対権として構成されており、その絶対権を侵害したというだけの理由でその排除を求められることとされていますが、不正競争防止法の周知表示とか著名表示等は○○権とは構成されておらず、したがってその侵害は権利侵害ではなく、その侵害によって営業上の利益を害するときに初めてその侵害を不法行為と構成して、その排除を求められるだけなのです。前者を絶対権構成、後者を不法行為構成と言います。

6 専用・通常使用権

POINT 専用使用権は排他性があり(一物一権)、公示手段を備え(登録)、差止請求権のある(直接性)物権的権利である。 通常使用権は、排他性も、公示手段も、差止請求権もない債権的権利である。

商標法は、他人の登録商標を使用する権利として専用使用権と通常使用権の2種類を定めています。前者が物権的権利、後者が債権的権利といわれ、両者はしばしば民法の地上権と賃借権にたとえられます。専用使用権も通常使用権も契約によって発生します(商標権者が遺言をもって他人のために専用使用権や通常使用権を遺贈するということも考えられますが、極めて稀なケースです)。契約締結によって債権債務が発生します。専用使用権設定契約であれば、商標権者に専用使用権を設定する債務(設定登録に協力する債務)、専用使用権者の使用を受忍する債務、専用使用権を設定した範囲においては自己も使用しない債務等が発生し、専用使用権者には多くの場合対価の支払い債務や不公正な使用をしない債務等が発生します。通常使用権の許諾契約であれば、商標権者に通常使用権者の使用を受忍する債務、登録特約がある時は登録に協力する債務、独占的通常使用権(他人に重ねて通常使用権を許諾しない特約のある通常使用権)のときは他人に通常使用権を許諾しない債務等が発生し、通常使用権者には多くの場合対価の支払い債務や不公正な使用をしない債務等が発生します。これらの債務が履行されることによって契約当事者は契約のもたらす利益を享受できます。そして、使用権者の享受する利益のうち、専用使用権は物権的利益で通常使用権は債権的利益であるといいます。以下においてこれを説明します。

専用使用権は、同一内容のものは1個しか成立することができません。これは物権の排他性(一物一権主義)に似ています(ただし1個の専用使用権を複数人が共有することは可能です)。また、専用使用権は設定登録をしなければ発生しません。これは商標権者との間で専用使用権の設定契約を締結しただけでは足りず、さらに設定登録をしなくては専用使用権が発生しないということです。このように専用使用権発生には設定登録が必須ですから、専用使用権を設定するということはその登録をするということであって、専用使用権設定契約から当然に商標権者が登録に協力する債務が発生します。商標権者が協力しないときは、「専用使用権設定登録に協力せよ」という判決を取って設定できます。もちろん専用使用権の設定登録があっても、商標権者の委任状を偽造して勝手に設定登録をした場合のように、当事者間に有効な設定契約がなければその登録は無効であり、結局専用使用権は発生しません。専用使用権は設定登録がない限り発生しないことから、商標権の取引をしようとする者は、登録原簿を閲覧することによって専用使用権の有無を確認することができ、取引の安全に資することができます。これは専用使用権には権利の公示手段があるということであり、この点も物権と似ています。最後に、専用使用権が第三者に侵害されたときは自力でその侵害を排除できます(直接性)。第三者の故意過失を要件とせず、ただ侵害の事実があるだけでそれを排除して円満な状態を回復することができるのです。この差止請求権は民法の物権的請求権と同じです。以上のとおり、専用使用権は商標権を排他的、直接的に支配する権利であり、公示手段を備えており、民法の物権に似ているので、専用使用権を物権的権利であるとか準物権とかいいます。

通常使用権には、商標権に対する通常使用権と専用使用権に対する通常使用権があります。商標権に専用使用権が設定されていないときには、商標権者が自己の商標権に通常使用権を許諾します。商標権に専用使用権が設定されているときには、商標権者は専用使用権設定の範囲内においては商標を使用できないのですから(商標25但書)、その範囲内においては他人に通常使用権を許諾することもできません。専用使用権の範囲内においては独占的使用権は専用使用権者に移行しているのですから、通常使用権の許諾者は専用使用権者となります。もとより商標権者の承諾が必要です。そして、商標権の通常使用権でも専用使用権の通常使用権でも、許諾者が異なるだけで内容は同じです。専用使用権の範囲外なら商標権者が通常使用権を許諾できます。通常使用権は、同一内容のものが複数個成立します。先に債権の個所で述べましたが、債権は当事者間の約束にすぎませんから、複数の者との間で相互に矛盾する内容の債権を成立させることができます。同一の物の売買契約を複数の者との間で結ぶこと、一人の学生が複数の企業との間で雇用契約を結ぶことも債権契約としては可能であり、同様に複数の者との間で同一内容の通常使用権の許諾契約を結ぶことも可能なのです。そして、売買契約や雇用契約の場合はそのうちの一人の者に対してしか履行できませんが、商標は複数の者が同時に使用できますので全員に対して債務の履行をすることができます。したがって、同一内容の通常使用権が複数存在することとなります。通常使用権においては、登録は対抗要件であって効力要件ではありませんので、商標権者との間で通常使用権の許諾契約を締結しただけで通常使用権が発生します。通常使用権の登録は通常使用権許諾契約の特約事項であり、登録をする特約のある通常使用権許諾契約であっても、その登録前に通常使用権が発生し、登録されるとさらに対抗力が与えられる関係になります。登録をする特約があるのに商標権者が登録に協力しなかったときは、商標権者の債務不履行ですから、商標権者に対して「登録手続きに協力せよ」という裁判を起こし、勝訴判決をとれば商標権者の協力なくして登録することができ、登録されることによって対効力が発生します。このように通常使用権は登録が効力要件ではありませんから、原簿を確認しても通常使用権の存在は明確にはなりません。その結果、唯一の通常使用権者だと言われて通常使用権の許諾を受けたところ他にも通常使用権者がいたといった事態が生じます。これは登録しない通常使用権には権利の公示手段がないということであり、取引の安全を害します。最後に、通常使用権が侵害された場合に、通常使用権者は侵害者に対して差止請求をすることはできません。通常使用権は債権、つまり商標権者との間の人的関係にすぎませんから、商標権者に対して「侵害者を排除してくれ」と要求できるだけで、自ら侵害者の行為を差止めることはできません。独占的通常使用権であっても、独占性は通常使用権許諾契約の特約であって、商標権者が第三者に通常使用権を許諾しないという債務を負うにすぎませんから、使用権者が第三者の無断使用を排除できるわけではありません。第三者が商標権者からライセンスを受けた場合も、独占的通常使用権者としては、商標権者に対して債務の履行を要求するか(第三者との間の通常使用権の許諾契約を解除することを要求する。ただし、商標権者が一方的に解除できるわけではありません)、独占性は諦めるか、独占性がないと困るという場合なら通常使用権許諾契約を解除して自己の債務である使用料支払いを免れることができます。いずれの場合も商標権者に対して債務不履行の損害賠償を請求できることは勿論です。これに反して、独占的通常使用権者以外の通常使用権者は、商標権者が第三者に対して重ねて通常使用権を許諾しても文句は言えません。

簡単に言うと、専用使用権は登録商標を「使う権利」であって第三者に対しても主張できますが、通常使用権は商標権者に登録商標を「使わせてもらう権利」であって、あくまで商標権者を介してしか実現できない権利です。

商標法では、「その商標権について専用使用権を設定することができる」(商標30Ⅰ)、「その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる」(商標31Ⅰ)と規定しているとおり、専用使用権や通常使用権の対象は商標権であって、登録商標ではありません。また、未登録商標について専用使用権を設定したり、通常使用権を許諾することはできません。もとより契約は自由ですから未登録商標について使用ライセンス契約を締結することは可能であり、特にその未登録商標が周知商標であって不正競争防止法で保護されているときはその必要性もありますが、未登録商標に対するライセンスは専用使用権、通常使用権ではなく、その登録もできません。登録商標の類似商標は商標権の範囲外ですから(商標25)、類似商標を目的として専用使用権を設定したり通常使用権を許諾することはできません。商標権者は類似範囲内にも差止請求権がありますので、第三者は商標権者から許諾を得ておく利益がありますが、それは差止請求権を行使しないという契約であって、専用使用権の設定や通常使用権の許諾ではありません。

7 担保物権(質権)

[1]担保とは何か

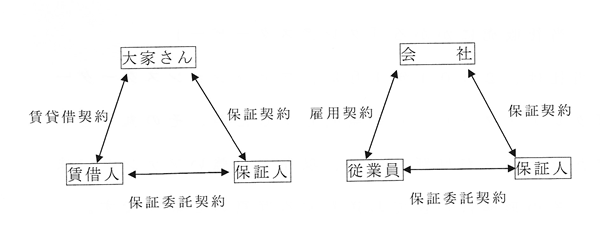

POINT 担保とは債権の履行を確保するために提供するもののことをいい、人的担保(保証人)と物的担保(担保権)がある。

債務を負担する際に、万が一その債務を履行できなかった時のために提供するものを担保といいます。つまり、担保とは債権の履行を確保するために提供するもののことです。担保には人的担保(保証人)と物的担保(担保権)があります。民法は担保権を物権として構成していますので、担保権のことを担保物権ともいいます。

アパートに入居するために大家さんとの間で賃貸借契約を結ぶ場合や、会社に就職する場合には、人的担保たる保証人が多用されます。この場合は、債務者(賃借人、従業員)が保証人に対して債権者(大家さん、会社)との間で保証契約を結んでほしいと頼み、保証人が債権者との間で保証契約を締結します。

被担保債権は主たる契約(賃貸借契約、雇用契約)から発生する一切の債権であり、賃借人が賃料を払わなかった場合や、従業員が会社に損害を与えたような場合は、保証人が代わって賃料を払ったり、会社に損害の賠償をしなくてはなりません。

人的担保の場合は保証人に資力がないと有名無実です。そして、保証人に資力があるか否かは債権者にはわかりませんし、また保証契約の時点では資力があってもその後資力を失う場合もあります。賃貸借契約の賃料債権や雇用契約に基づく損害賠償債権であれば額はたかがしれていますが、金銭消費貸借契約によって数千万円や数億円の額を貸すとなると、確実な担保がないとなかなか貸せません。そのために物的担保が用いられます。物的担保であっても、担保物が値変動の激しい物であると困りますが、不動産とか宝石とかであればある程度値は決まっていますので、安心して金を貸せるわけです。物的担保すなわち担保物権とは、債権を担保するために、特定の物の交換価値を把握する権利です。

[2]商標権等を対象とする担保物権(=質権)

POINT 商標権や専用使用権、通常使用権に設定できる担保権は質権(権利質)だけである。商標権等に対して質権を設定するとは、商標権者等が債務を履行できなかったときには、商標権等を競売に出してその競落代金で債務の弁済に充ててくださいといって、商標権等を債権者に差し出す行為である。

担保物権は物権ですから、法律が規定するものでなければ認められません(物権法定主義・民法175)。民法は、担保物権として留置権、先取特権、質権、抵当権の4種類を定めていますが、このうちの留置権と先取特権は法定担保物権といって法律の規定によって当然に発生する担保物権であり、質権と抵当権が当事者の設定契約によって発生する約定担保物権です。そして、ここでは当事者の契約によって商標権等に担保を設定する問題ですから、約定担保物権たる抵当権と質権しか問題になりません。ところが、抵当権は、民法上その対象は不動産、地上権、永小作権に限定されていますので(民法369)、商標権等に抵当権を設定することはできません。これに対して、質権は「質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない」(民法343)との規定から、譲渡可能な財産権にはすべて質権を設定できると反対解釈されていますので、商標権、専用使用権、通常使用権にも質権を設定できます。以上から、民法上は商標権等に設定できる担保物権は質権だけです。物権法定主義にいう「法」とは民法以外の法律を含みますが、民法以外の法律で商標権等が対象となる担保物権の規定はありませんので(企業担保法は株式会社の総資産を対象とする企業担保権を定めていますので、商標権も会社の総資産の一部として企業担保権の対象となりますが、商標権を直接対象とする担保物権の規定はありません)、結局商標権に設定できる担保物権は質権だけとなります。

上記のとおり質権を設定できるのは譲渡可能なすべての財産権とされており、譲渡可能な財産権は物(動産、不動産)と権利ですから、質権には、その対象によって動産質、不動産質、権利質の3種類があります。そして、商標法が規定する譲渡可能な財産権は商標権、専用使用権、通常使用権、商標登録出願により生じた権利ですが、商標登録出願により生じた権利には質権を設定できないこととされていますので(商標13Ⅱで準用する特許33Ⅱ)、質権を設定できる権利は商標権、専用使用権、通常使用権です。これらはいずれも権利ですから、これらを対象とする質権は権利質です。

商標権、専用使用権、通常使用権に対して質権を設定するとは、商標権者等が何らかの債務を負担するときに(典型的にはお金を借りてその返還債務を負担する)、もし債務を履行できなかったときには商標権等を競売(権利競売)に出して、その競落代金で債務の弁済に充ててくださいといって商標権、専用使用権、通常使用権を債権者に差し出すことです。

[3]担保物権の性質

POINT 担保物権には付従性、随伴性、不可分性、物上代位性がある。後順位担保権も順位が上昇することがある。

担保物権には次の性質があります。

①附従性 担保物権は債権担保だけの目的で存在する権利ですから、被担保債権が存在しない限り担保物権は発生しませんし、被担保債権が消滅すれば担保物権も消滅します。準用する特許法98条1項3号には、特許権または専用実施権を目的とする質権の消滅のうち、(混同と)被担保債権消滅によるものは登録しなくても効力を生じるとされていますが、これは被担保債権が消滅したら質権は何らの行為を要することなく当然に消滅するという附従性を定めたものです。

②随伴性 担保物権は債権担保だけの目的で存在する権利ですから、被担保債権の移転に随伴します。たとえば、商標権等に質権を設定してお金を貸していた人が、商標権者らに対して金銭返還を求める債権を第三者に債権譲渡したり、死亡によりその債権が相続人に移転した時は、商標権等を目的とする質権もそれに伴って新債権者に移転します。

③不可分性 担保物権は被担保債権の全額を担保する権利ですから、たとえば1000万円を借り入れるために商標権等を質に入れた場合において、被担保債権のうちの900万円が弁済されても、質権は依然として商標権等の全部に及び、商標権等を競売に出すことができます(競落代金から質権者が取得できる額は100万円だけです)。

④物上代位性 所有者が担保物を売却したり賃貸に出したときは、担保物権は売却代金や賃料などの価値転換物に対しても及びます。価値転換物に対しても及ぶというのは、売買代金や賃料などを差押えして、その代金や賃料を自己の債権の弁済に充てることができるということです。これは担保物権が価値把握権だからであり、商標法はこの物上代位だけ明文を起こして規定しています(商標34Ⅱで準用する特許96)。

1個のものを対象として、第一順位、第二順位、第三順位・・・と複数の担保物権を設定することができます。これは物権の排他性(一物一権主義)に反するように感じますが、排他性とは相互に矛盾する権利を設定できないということであって、この場合は順位があって相互に矛盾しませんので、排他性に反しないのです。1個の商標権等にも第一順位、第二順位、第三順位・・・と複数の質権を設定することができます。1000万円を借り入れるために時価1億円もする著名な商標権等に質権を設定しても、その商標権等にはまだ9000万円もの余剰価値がありますので、さらに第二順位の質権を設定して4000万円借り、第三順位の質権を設定して5000万円借りることができるのです。そして、第一順位質権の被担保債権が弁済された時は第一順位質権は消滅し(付従性)、第二順位が第一順位へ、第三順位が第二順位へと順位が上昇します。このように後順位質権も順位が上昇しますので、すでに担保価値目いっぱいの質権が設定されていても、さらに質権を設定することができます。上例でいえば、時価1憶円の商標権を目的としてすでに総額1億円以上の質権が設定されていても、さらに質権を設定することが可能です(質権を設定して金を貸す者がいればということです)。

[4]使用権

POINT 担保権は交換価値の把握権(イザという時に担保物を処分してその代金から優先的に債権の満足を受ける権利)であるから、担保権者は担保物(商標)を使用することはできない。

担保権は交換価値の把握権です。交換価値を把握するというのは、イザという時に担保物を処分してその代金から優先的に債権の満足を受けることができるという意味です。担保物の使用収益権は依然として所有者がもっており、担保権者は使用収益をすることはできません。使用収益権がないことは担保物権に通有の原理であり(例外―不動産質権)、抵当権においても、債務者は抵当権を設定した家屋に居住し続けることができ、抵当権者は家屋を利用できません。質権も同様であり、質屋は質物を蔵に保管しておかなくてはならず、質物を使用することはできません。この担保権者に使用権がない点について、商標法では明文を起こして質権者に使用権のないことを規定しています(商標34Ⅰ)。これは確認規定であって、商標法34条1項がなくても質権者は商標等を使用することはできません。同条は、さらに「別段の定め」をすれば、質権者が使用するとか、質権者と商標権者等が共同で使用することもできると規定しています。この場合は質権者に専用使用権を設定したまたは通常使用権者を許諾したということであり、質権者は、その専用使用権や通常使用権の効力として使用できるのであって、質権の効力として使用できるのではありません。したがって、契約をもって質権者が使用できるとした場合、その質権者の使用権には商標法の専用使用権や通常使用権の規定が適用されます。商標法34条1項の「別段の定め」による使用権だからといって、その使用権を商標権者(質権設定者)に無断で第三者に譲渡したりできるわけではありません。

8 準共有

[1]民法の共有

POINT 民法は、所有権の共有を規定し、所有権以外の財産権については、特別の定めがない限り所有権共有の規定を準用することとしている。商標権等は所有権以外の財産権であるから、商標法等に特別の定めのない限り民法の所有権共有の規定によって規律される。

共有とは1個の財貨を複数人でもつことを言います。一物一権主義といって、1個の物には同一内容の物権は1個しか成立しませんが、1個の物権を複数人が共同してもつことは可能とされており、これが共有です。債権においては一物一権主義のような制限はありませんので、複数人に対して矛盾する内容の債権も成立し、ましてや1個の債権を複数人が(準)共有することは可能です。民法が制定された当時(明治23年)最も重要な財貨は物の所有権でしたから、民法は、「第2編第3章 所有権」の章に「第3節 共有」の節をもうけて所有権の共有を規定しています。そして、第3節の最終条文(264条)において、「この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。」と規定して、所有権の共有規定を所有権以外の財産権に準用しています。これを準共有といいます。この「準」も「準優勝」の「準」ではなく、特別の定めがなく且つ性質に反しない限り、所有権共有の規定を他の財産権にも準用するという意味です。所有権以外の財産権とは、民法上は、地上権等の用益物権及び担保物権と債権があります。民法以外の法律では、物権と認められる財産権としては鉱業権、入漁権、知的財産権等があり、債権と認められる財産権は多数あります。それらの財産権の共有関係は、法令に特別の定めがない限りは民法の所有権共有の規定を準用して規律されます。商標法には、物権的な財産権として商標権と専用使用権があり、債権的な財産権として通常使用権と商標登録出願によって生じた権利がありますので、これらの財産権を複数人が共同してもつ関係は、特別の定めがなく且つ性質に反しない限り所有権共有の規定によって規律されます。

共有関係を民法の所有権共有を例に説明します。共有者は共有物の一部についてのみ所有権を有するわけではなく、共有物全体について所有権を有します。たとえばAとBが1筆の土地(90坪)を持分比率2;1で共有する場合、AもBも所有権者であり、Aの所有権はBの所有権によって、Bの所有権はAの所有権によってそれぞれ制限されているものの、A及びBの所有権はいずれも土地全体に及ぶ所有権であって、しかもAB2つの所有権に含まれた権能を合わせたものが通常の1個の所有権になります。Aが60坪の部分、Bが30坪の部分について完全な所有権を有するのではなく、ABともに90坪全体についての所有権を有します。そして、いずれかの持分がなくなれば(放棄、相続人なくして死亡)他方に完全な所有権が回復するとされます。共有とはそのような権利関係です。

そして、民法は、共有物の使用は各共有者が持分に応じてなしえ(民249)、共有物の保存行為は各共有者が単独でなしえ(民252但書)、管理行為は持分に従って過半数で決し(民252本文)、変更行為は全員の同意が必要(民251)と規定しています。

| 民法の共有規定 ・使用 持分に応じて単独にて可(民249) ・保存行為 単独にて可(民252但書) ・管理行為 持分に応じた過半数(民252本文) ・変更行為 全員の同意(民251) ・法令に特別の定めがあればそれによる(民264) |

以上は共有物それ自体に関する説明です。これに対して、共有者が自分の持分を処分することは自由です。民法の規定はありませんが、当然のことと考えられています。上例で、Cは自己の持分をDに売却することは自由であり、売却によってA、B、Dが1;2;3の持分比率で共有することとなります。Bが自己の共有持分に質権を設定することも自由であり、債務が弁済できないで質権が実行されてEに競落されたときは、A、E、Cが1;2;3の持分比率で共有することとなります。

[2]商標権の共有

POINT 商標法では、民法に対する特別の定めとして、他人の使用につながる行為(商標権に対する使用権の設定、持分の譲渡、持分に対する質権設定)をするには共有者全員の同意が必要と定めている。それ以外の行為は民法規定による。

商標権の共有は、共同出願によって生じる場合、商標権者がその持分を第三者に移転した場合、商標権が複数の相続人に相続された場合等に生じます。共有に関して、商標法は準用する特許法73条で規定しています(商標35で準用する特許73)。これを一言で言うと、使用は各共有者が単独でなしえ、他人の使用につながる行為(商標権に対する使用権の設定、持分の譲渡、持分に対する質権設定)をするには共有者全員の同意が必要ということです。

商標権の共有規定

| ・使用 | 単独にて可 |

| ・専用使用権設定 ・通常使用権許諾 ・持分の譲渡 ・持分に対する質権設定 |

全共有者の同意 |

このように商標では、各共有者が商標を自由に使用できますので、共有者が誰かという点に共有者の利害があります。A社と個人のBが商標の共有者であれば、A社は商標の使用をほぼ独占できますが、Bが大資本のC社に共有持分を譲渡してC社が大々的に使用したときは、A社の商品の売れ行きが下がるといったことがあるからです。そこで、他人の使用につながる行為をするには全共有者の同意が必要とされます。他人の使用につながる行為とは、商標権に対する使用権の設定、持分の譲渡、持分に対する質権設定です。商標権に使用権を設定すれば使用権者がその商標を使用するようになり、持分を譲渡すれば譲受人が共有者として使用できるようになり、持分に質権を設定すれば、質権が実行された時には持分が競落人に移転して競落人が共有者になって使用できるようになりますので、このような他人が使用できるようになる行為をするには全共有者の同意が必要であるとしたのです。そして、商標権に使用権を設定することは一般には商標権の管理行為ですから、民法の規定によれば持分に応じた過半数でできるところを全員の同意事項としたのですから、準用する特許法73条3項は民法264条の「特別の定め」です。また、民法では共有者が自己の持分を処分することは自由と解されていますが、商標法では持分の譲渡と持分に対する質権設定は全共有者の同意事項とされているのですから、準用する特許法73条1項も民法264条の「特別の定め」です。

そして、商標法で「特別の定め」を設けたのは、この「他人の使用につながる行為をするには全共有者の同意が必要」という点だけであって、それ以外の行為はすべて民法の所有権共有の規定によって規律されます。商標権の更新登録申請は保存行為ですから各共有者が単独でできます。商標権の無効審決に対する取消訴訟の提起も同じです。単独できるということは、特許庁(裁判所)は単独名義の更新登録申請(取消訴訟の訴状)を受理して審査(審理)しなくてはならない、申請者(訴えの提起者)は他の共有者に費用の請求ができるといった意味です。持分の譲渡や質権設定ではなく、商標権それ自体の譲渡や質権設定は、それによって商標権そのものを失い或いは失う惧れがありますので、一般的には管理行為のレベルを超える変更行為として全共有者の同意が必要とすべきでしょう。

[3]専用使用権の共有

POINT

| 使用 | 単独で可 |

|---|---|

| ・通常使用権許諾 | 全共有者の同意 |

| ・持分の譲渡 | |

| ・持分の質権設定 |

専用使用権も「所有権以外の財産権」(民264条)ですから、商標法に「特別の定め」のない限りは民法によって規律されます。「特別の定め」は専用使用権に対する専用使用権の設定がない点以外は商標権の共有と同じです。

[4]通常使用権の共有

POINT

| ・持分の譲渡 | 全共有者の同意 |

|---|---|

| ・持分の質権設定 |

通常使用権の共有に関する「特別の定め」も、通常使用権に対する専用使用権の設定や通常使用権の許諾がない点以外は商標権の共有と同じです。

ただ、通常使用権の共有については、専用使用権の共有と異なって、各共有者が「他の共有者の同意を得ないで使用できる」という規定を準用していません(専用使用権は商標30条Ⅳで準用する特許77Ⅴで準用する特許73Ⅱ。通常使用権は商標31条Ⅳで特許法73条Ⅱを準用していない)。しかし、各共有者が他の共有者の同意を得ないで使用できるというのは民法249条の確認規定にすぎませんので、通常使用権の共有では民法を適用することとしたものであって、通常使用権の各共有者は他の共有者の同意を得なければ使用できないという意味ではありません。それではどうして通常使用権だけ特許法73条2項を準用していないのでしょうか。それは専用使用権と通常使用権の性質の違いによります。まず、各共有者が「他の共有者の同意を得ないで使用できる」の規定は、法的には「他の共有者の同意を得ないで使用しても、他の共有者から使用差止請求や損害賠償請求をうけない」という意味です。次に、たとえば共有者ではなく第三者が商標を使用した場合を考えてください。専用使用権は物権的権利ですから、専用使用権者は第三者に対して使用差止請求及び損害の賠償請求ができます。そこで、第三者ではなく他の共有者が使用したときは差止請求や損害賠償請求ができないことの確認規定を設ける意義があります。ところが、通常使用権は債権的権利であって、商標権者に「商標を使わせてもらう権利」にすぎませんから、通常使用権者は、商標権者に対して第三者の無断使用を排除してくれと要求できるだけで、直接第三者に対して使用差止請求をすることはできません。損害の賠償請求は、第三者の無断使用が通常使用権者に対する不法行為と評価できるときは債権侵害の不法行為が成立する余地があり、そのときなら第三者に対する損害賠償請求ができますが、そういうケースはそんなにはなく、一般的には第三者に対して損害賠償請求をするのは商標権者です。このように通常使用権者は第三者に対してすら差止請求や損害賠償の請求ができるケースは一般的にはありませんので、他の共有者に対して差止請求や損害賠償請求ができないことの確認規定を設ける意義がないのです。

[5]商標登録出願により生じた権利の共有

POINT ・持分の譲渡・・・・全共有者の同意

商標登録出願中の商標に対しては商標権のような使用権(商標25条)はありませんので、使用に関する「特別の定め」はなく、また専用使用権の設定や通常使用権の許諾に関する「特別の定め」もありません。さらに商標登録出願中の商標の持分に対する質権の設定は法律で禁止されていますので(商標13Ⅱで準用する特許33Ⅱ)、質権設定に関する「特別の定め」もなく、結局その持分の譲渡だけが「特別の定め」をもって全共有者の同意事項とされています。

9 登録制度

POINT 商標権、専用使用権、質権は準物権であるから、公示が必要とされ、それらの権利の変動は登録することによって初めて生じる(効力要件)。

通常使用権は当事者間の債権債務関係であるから、その権利の変動は登録しなくても効力が生じ、ただ登録しないと第三者に対抗できないものとされる(対抗要件)。通常使用権を目的とする質権も同様である。

商標法において、登録とは所定事項を商標原簿に記載することをいいます。商標法では、登録の効果として、所定事項の効力要件とするものと対抗要件とするものがあります。効力要件であれば登録をしない限り当事者間でも効力が発生しませんが、対抗要件であれば当事者間では登録をしなくても効力が発生し、第三者に対してその効力を主張できないだけです。

(1)効力要件(準用する特許法98条)

商標権の分割、移転(包括移転を除く)、放棄による消滅、処分の制限は登録(商標原簿への記載)をしなくては効力が発生しません(商標35で準用する特許98Ⅰ①)。それ以外に商標権の発生も登録が効力要件です(商標18Ⅰ)。これらを効力要件とした理由は、第一に商標権が物権的権利だからです。物権的権利とは第三者にも主張できる権利のことであって商標権には差止請求権が認められていますが、このような対世的な権利である以上その存在を公示して取引の安全を図る必要があるのです。さらに第二の理由としては、審査官の審査の便宜を図る必要をあげることができます。

商標権の発生に設定登録を要求する主義を登録主義といい、それによって一物一権主義が満たされます(同一商標は1個しか登録しませんから)。登録原簿には商標権者、出願日、登録日、指定商品(役務)等が記載されますから、商標権者、商標権の効力範囲、存続期間等の内容が公示されるとともに、設定登録前の金銭的請求権の発生等が公示されます。それによって、商標権の取引をしようとする者の取引の安全を図り、審査官の商標法4条1項11号等該当性審査が簡便、迅速に行えるようになります。

商標権の分割に登録が効力要件とされるのは、分割によって別個の商標権が設定されるので、その新たに発生した商標権を公示するためです。

商標権の移転には包括移転と特定移転があります。包括移転とは、相続や合併のように、前主の法的地位をそのまま承継したところ、前主の財産の中に商標権があったために商標権も承継したというケースです。特定移転とは、譲渡や競売によって商標権を取得するケースです。そして、特定移転による商標権の移転は登録が効力要件ですから、商標権譲渡の契約を締結しただけでは足らず、移転登録をして名義を代えないと移転の効果が生じません。したがって、移転契約から当然に前主に移転登録協力義務が発生します。この点、不動産の移転において登記が対抗要件とされている(民177)のと異なります。具体的にどのように違うのかというと、商標権者Aがその商標権をBに譲渡したものの移転登録をしていない場合、移転登録は効力要件ですから移転登録前はAB間においてもAが商標権者です。したがって、商標権に使用権を許諾していたときは依然としてAが使用料を取得できるし、また侵害者に対して差止請求権や損害賠償請求権を行使できるのもAです。これに対して、不動産所有者Aが所有不動産をBに譲渡したものの移転登記をしていない場合、移転登記は対抗要件にすぎずAB間ではすでに移転の効果が生じていますので、使用料を取得するのはBであり、侵害者に対して差止請求権や損害賠償請求権を行使するのもBです(侵害者に対しては対抗要件を満たさなくても権利主張が可能とされていますので)。この結論を比較すると対抗要件の方がよいと思います。AB間で譲渡が完了しているのですから、Bが使用料を取得し、侵害者を排除し、損害賠償金を取得すべきです。では取引の安全はどうでしょうか。上例で商標権者がその商標権をCに二重譲渡した場合、BC間の優劣はどちらが先に移転登録を受けたかによって決めます。移転登録を受けていない者はそもそも商標権者にはならず、移転登録を受けた者だけが商標権者になるのです。不動産の二重譲渡のときはBCいずれも所有者になりますが、BC間の優劣は移転登記の有無、先後によって決めます(これが登記が対抗要件であるという意味です)。つまり、効力要件でも対抗要件でも公示を備えたほうが優先するのであって、取引の安全において両者は大差はありません。両者に差があるのは、効力要件では公示されている者が常に権利者ですが、対抗要件では公示されている者が権利者であるとは限らないという点です。この点は原簿に常に真実の権利者が表示される効力要件の方がよいですが、反面効力要件であると、上記のとおり商標権をすでに売却してしまった者が商標権を行使できるという不都合があります。このように一長一短ですが、商標権の移転登録料は不動産の移転登記料ほど高額ではありませんので、商標法では、速やかに移転登録をして真実の権利者を原簿に反映させようという立場(効力要件)にたちました。次に包括移転による商標権の承継のときは、移転登録は効力要件としても対抗要件としても不要であり、相続、合併が生じたときに当然に移転の効果を生じます。その結果、商標原簿には前主が商標権者として記載されているものの、実際の商標権者は後主という事態が生じます。この場合は遅滞なく特許庁長官に届け出なくてはならないとされます(商標35で準用する特許98Ⅱ)。「特許庁長官に届け出」とは移転登録申請のことです。しかし、遅滞のない届出を怠ってもペナルティがあるわけではなく、また移転の効果が覆るわけではありませんので、届け出をしないケースも多くあり公示の観点からは不都合です。しかし、包括移転の後主は前主の法的地位をそのまま引き継ぐと考えられており、またこの場合も登録を効力要件とすると、前主が権利能力を喪失しているのですから登録までの間商標権者がいなくなってしまいます。さらに、相続なら原簿記際の商標権者(故人)から相続人を探ることができるし(戸籍の閲覧)、合併なら原簿記載の消滅会社から新設会社または存続会社を探ることができます(法人登記簿の閲覧)。以上の理由から、包括移転のときは、相続、合併といった事実の発生と同時に、商標権は被相続人や新設会社または存続会社に移転するものとされます。

商標権の消滅のうち、放棄による消滅は放棄登録が効力要件とされますので、放棄登録のない限り放棄の効果を生じません。商標権の放棄は、特許庁で登録商標を引例とする拒絶理由通知を受けた者から商標権を抵触する商品(役務)について放棄するように頼まれ、商標権者がこれに応じるときに行われます。この場合、抵触する商品(役務)だけ商標権の分割移転を受ける方法もありますが、出願人は登録商標は要らないのですから放棄してもらう方が合理的なのです。商標権の放棄は、全部放棄であれば商標権が消滅し、一部放棄であれば商標権の内容(指定商品または役務)が変更しますので、これを公示する必要があることは商標権の発生、分割と同様ですから、登録が効力要件とされています。登録で公示することにより、取引の安全を図り、審査官の審査の便宜を図ることができます。放棄以外の原因による商標権の(全部または一部の)消滅は、登録が効力要件とも対抗要件ともされておらず、これら原因の発生によって商標権は当然に消滅します。その原因としては、存続期間の満了、登録料分割納付のときの後半分の登録料の不納付、商標権者の権利能力の消滅、取消審決・無効審決・取消決定の確定があります。これら原因による商標権の消滅も公示の必要性は放棄による消滅と全く同じですが、これらは法律の規定による消滅ですから登録が効力要件とはされていないのです。つまり、移転や放棄のように当事者の意思に基づく事由なら、当事者がそれを申請して原簿に反映されるまで効力が発生しないとすることができますが、存続期間満了等は当事者の申請によらず法律の規定による当然消滅であって、しかもそれら原因が発生した日に同時に抹消登録をすることは技術的にできませんので、登録を効力要件とすることはできないのです。その結果、原簿上は商標権が存在しているけど実際は商標権が消滅しているという場合が生じ、取引の安全が後退するとともに、審査官の審査の正確さも後退します。これを順次説明します。まず存続期間満了による消滅に関して。存続期間満了日から6カ月が経過するまでは商標権が更新されるか否かわかりませんので(商標20Ⅲ)、存続期間満了日に更新の有無を確かめて抹消登録をすることはできません。かといって抹消登録日まで商標権が存続することにしたのでは商標法19条に違反します。その結果、少なくとも存続期間満了後6か月間は、結果として更新されなかったために存続期間満了日に商標権が消滅したとみなされる(商標20Ⅳ)商標が原簿に記載されており、原簿記載の商標権者から譲受けたのに、商標権は存続期間満了によって消滅していて商標権を譲受けることができなかったという事態が生じ取引の安全が後退しますが、やむを得ないと考えます。ただし、商標権の存続期間の満了日は原簿に記載の設定登録日から計算できますから、更新の有無に注意を払って取引をすればよいのであって、取引の安全が害される度合いは深刻であるとはいえません。登録料分割納付のときの後半分の登録料も期間経過後6か月間は追納できますから(商標41条ノ2Ⅲ)、商標権設定後5年経過した日に抹消登録をすることはできず、存続期間満了による消滅と同様です。商標権者の権利能力消滅とは、外国人商標権者が後発的に特許法25条の外国人でなくなったとき、商標権者が相続人なくして死亡した場合(準用する特許法76)に生じます。これらの場合は、特許庁にはかかる事態が生じたことは分りませんので、外国人商標権者が国籍を喪失した日や商標権者が死亡した日に抹消登録をすることはできません。かといって抹消登録がなされるまで商標権を存続させることは、前者のケースなら特許法25条に反するし、後者のケースなら死者の権利を認めることになりますからできません。その結果、すでに消滅している商標権が拒絶理由の引例とされたり、商標権が存在すると思ってその商標の使用を控えたが、実はすでに消滅していたといった事態が生じますが、やむを得ないと考えます。ただし、商標権者が特許法25条の外国人ではなくなったとか、相続人なくして死亡したといった事実は当事者が調査できます。なお、商標権者が法人であって解散するときは、清算手続きによって商標権の帰属が決定されます。商標権の存在に気づかないまま解散してしまうこともありますが、それは清算未了のまま解散登記がなされたというだけで、実際はその商標権の主体である範囲内において法人は存続しており、商標権も消滅しません。よって、後日商標権の譲受けを希望する者は、裁判所に対して特別代理人の選任を求め、その特別代理人から譲り受けることができます。取消審決・無効審決・取消決定の確定に関しては、取消審決・無効審決・取消決定は不服申立期間の最終日の夜中の12時までに不服申立のなされなかったときに確定しますが、夜中の12時に抹消登録をすることはできませんし、ましてや裁判所へいって確定するとき、当事者による不服申立ての取り下げによって確定するときもありますから、確定日に抹消登録をすることは技術的にできません。その結果、商標権が存在すると思って譲受けたり、使用権の設定を受けたところ、商標権はすでに消滅していたという事態が生じ、取引の安全が後退します。しかし、取消審判・無効審判・異議申立の提起は登録事項であって原簿に記載されますから、取引をする者はその帰趨に注意を払って取引ができますので、これまた取引の安全を害する度合いは深刻ではありません。

商標権の処分の制限とは商標権に対する処分禁止の仮処分のことで、裁判所が仮処分決定を出しただけでは効果が発生せず、それを原簿に登録して初めて処分禁止の効力が生じるということです。処分禁止は商標権に対する重大な制限ですから、登録によって公示することによって初めて効力が生じるとしたのは当然のことです。なお、登録は裁判所が特許庁に嘱託して行います。

専用使用権も、商標権同様の準物権ですから、その設定、移転(包括移転を除く)、変更、消滅(混同または商標権の消滅によるものを除く)、処分の制限につき登録が効力要件とされており(商標30Ⅳで準用する特許98Ⅰ②)、その理由も商標権におけるとだいたい同様です。

専用使用権の変更とは、商標権者と専用使用権者間の契約で専用使用権の期間、地域等の内容を変更することであり、物権内容の変更ですから公示が必要であって、変更登録をしなければ効力が生じないものとされます。たとえば、期間を「商標権の設定登録日から5年間」とする専用使用権が登録されており、当事者間の契約で期間を商標権設定登録日から3年間に短縮したのに、その変更登録をしなかったとします。その後商標権の設定登録日から2年経過後に、専用使用権者が商標権者の承諾を得て専用使用権に通常使用権を許諾した場合、商標権者は商標権の設定登録日から3年経過しても通常使用権を否認することはできません。変更登録がない限り依然として期間は「商標権の設定登録日から5年間」だからです。これによって、通常使用権の許諾を受けようとする者は、登録原簿によって専用使用権の内容を確認すればよく取引の安全が図られます。では、期間を短縮したにもかかわらず、専用使用権者が3年経過後に登録商標を使用する行為は契約違反にならないのでしょうか。常識的には契約違反にならなくてはおかしいのですが、変更は登録しない限り効力を生じないとする以上契約違反にはならないことになります。これが上記した効力要件の不都合な点で、ケースによっては解釈によって補う必要があります。

専用使用権の消滅原因には、商標権の消滅、商標権と専用使用権の混同、専用使用権の放棄、専用使用権者の権利能力喪失、専用使用権設定行為で定めた消滅原因の発生があります。商標権の消滅原因には、商標権の放棄、商標権の存続期間の満了、登録料分割納付のときの後半分の登録料の不納付、商標権者の権利能力の消滅、取消審決・無効審決・取消決定の確定があります。そこで、専用使用権の消滅原因は次のようになります。

【商標権消滅に基づく専用使用権の消滅】

①商標権の放棄、②商標権の存続期間の満了、③商標権の登録料分割納付のときの後半分の登録料の不納付、④商標権者の権利能力の消滅、⑤商標権についての取消審決・無効審決・取消決定の確定、

【専用使用権独自の原因による消滅】

⑥商標権と専用使用権の混同、⑦専用使用権の放棄、⑧専用使用権者の権利能力喪失、⑨専用使用権設定行為で定めた消滅原因の発生

専用使用権の消滅のうち、混同による消滅と商標権の消滅による消滅は登録しなくても当然に消滅しますので(商標30Ⅳで準用する特許98Ⅰ②)、上記のうちの①~⑥が登録をしなくても消滅の効力が発生し、⑦~⑨が登録をしなくては消滅の効力が発生しません。

①の商標権の放棄による消滅は登録が効力要件ですから、商標権放棄の登録があった時には当然に(専用使用権の抹消登録がなくても)専用使用権も消滅します。②~⑤は登録が商標権消滅のための効力要件ではありませんので、②~⑤の原因が発生した時に当然に専用使用権も消滅します。商標権が消滅したときは、商標権によって立つ権利である専用使用権はなんらの登録をしなくても当然に消滅するのです。⑥の混同とは、権利とその権利を目的とする他の権利が同一人に帰属したときに、他の権利を存続させても無意味ですから、他の権利が消滅することを言います。父親が商標権者で息子が専用使用権者であったときに、父親が死んで息子が商標権を相続すると息子が商標権者兼専用使用権者になりますが、同一人に商標権と専用使用権の双方を帰属させても無意味ですから、小さいほうの権利である専用使用権は消滅することとされます。もちろん、息子が死んで父親が専用使用権を相続したときも全く同じです。このような包括移転に限らず、商標権者が専用使用権者から専用使用権を購入して、商標権者が専用使用権者を兼ねたときも全く同じです。混同は決して専用使用権に特有の現象ではなく、権利一般に通じる原則であって、商標権、専用使用権、通常使用権とこれらを目的とする質権が同一人に帰属した時は、質権は消滅します。商標法以外にも、所有権と抵当権、所有権と地上権、地上権と質権等にも生じる現象です。ただし、専用使用権に質権や通常使用権が付いているときは、専用使用権を消滅させると質権や通常使用権も消滅してしまい、質権者や通常使用権者の利益を害しますので、専用使用権は消滅しません(以上、民179)。以上、混同とは無意味な権利は消滅するという現象であり、他人の権利の目的になっていれば存続させる意味がありますので混同は生じません。民法において、混同による一方の権利の消滅はなんらの行為を要せず当然に生じるとされていますので、商標法においても当然の消滅原因としました。

⑦の専用使用権の放棄が登録が効力要件とされるのは商標権の放棄と同様の理由です。⑧の専用使用権者の権利能力喪失とは、外国人である専用使用権者が特許法25条の外国人でなくなった場合に生じます。商標権は商標権者が相続人なくして死亡したときは消滅する旨の規定がありますが(準用する特許76)、専用使用権にはかかる規定がありませんので、専用使用権者が相続人なくして死亡したら、民法によれば専用使用権は国庫に帰属することとなります。もちろん国は使用料を支払うつもりはないでしょうから、放棄することになるでしょう。⑨の専用使用権設定行為で定めた消滅原因の発生とは、設定行為で定めた期間の満了、不当使用等設定行為で定めた解除事由の発生等をいいます。これらによる専用使用権の消滅は当事者間の債権債務関係、つまり当事者間の約束事ですから、抹消登録をして公示しない限り専用使用権は消滅しないものとされます。

商標権または専用使用権を目的とする質権の設定、移転(包括移転を除く)、変更、消滅(混同または被担保債権の消滅によるものを除く)、処分の制限は登録が効力要件とされています(商標34Ⅲで準用する特許98Ⅰ③)。質権は物権であって第三者にも追求できますので(対世効)、商標権者等が商標権等に質権を設定してお金を借りた後に、その商標権等を質権設定の事実を告げないで第三者に譲渡した場合も、質権者は譲受人に移転した商標権等を競売に出すことができます。しかし、それでは譲受人が不測の不利益を受けますので、対世効のある物権は公示を備えることが必要であるとされ、不動産物権なら登記、動産物権なら占有が公示方法として定められていますが、商標権等には登録原簿がありますから、商標権等を目的とする質権はその登録原簿で公示することとしたのです。このように商標権、専用使用権を目的とする質権はかならず原簿に登録されますので、原簿をみれば質権が設定されているか否かを確認することができ、取引の安全を図ることができます。原簿に質権の登録のある商標権や専用使用権を譲受けた者は、被担保債権が弁済されなかったときは質権者によってその譲受けた商標権や専用使用権を競売に出されてしまいます。譲受人が原簿を確認しなかったために、質権が設定されていることを知らないで譲受けた時も同じです。もちろん、譲受人が質権設定者に代わって弁済して質権を消滅させ、競売を防ぐことは可能です。1個の商標権や専用使用権に複数の質権が設定された場合、その順位は登録の日付順です。第一順位質権の被担保債権が1000万円、第二順位質権の被担保債権が500万円の場合に、第一順位質権が実行されて競売の価格が800万円だったときは、第二順位質権者は全く弁済を受けられません。

質権の消滅のうち、混同を原因とする消滅とは、商標権者(専用使用権者)と商標権(専用使用権)を目的とする質権が同一人に帰属した場合をいい、上記のとおり同一人に帰属した時点で当然に質権は消滅します。自分の権利を担保に取っても意味がないからです。また、質権等の担保権は債権担保のための権利ですから、担保される債権が弁済等によって消滅した時は質権は目的を失って当然に消滅します(附従性)。質権抹消登録をしないで消滅しますので、商標原簿に記載の質権登録を信用してその質権を転質にとった者は転質を取得できず取引の安全を害しますが、やむを得ないと考えます。

通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅、処分の制限は効力要件ではなく、次に述べる対抗要件とされます。

(2)対抗要件(準用する特許法99条)

準用する特許法99条1項は、通常使用権は登録をするとその後の権利取得者にも効力を生じると規定し、同条3項は、通常使用権の移転等または通常使用権を目的とする質権の設定、移転等は登録しなければ第三者に対抗することはできないと規定しています。このように1項と3項では規定ぶりが異なりますが、言っていることは同じです。つまり、通常使用権の許諾、移転、変更、消滅、処分の制限、通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅、処分の制限は登録が対抗要件だと言っているのです。対抗関係とは、“一方を肯定すると他方を否定せざるを得ない関係”“食うか食われるかの関係”をいいます。対抗関係は典型的には民法の不動産物権の変動にあらわれます。たとえば、不動産所有者が1個の不動産をAとBに二重譲渡した場合、AとBは、Aの所有権を認めたらBの所有権は否定せざるをえず、逆もまた然りという関係に立ちます。これが対抗関係で、不動産物権変動の対抗要件は登記ですから、ABのうち移転登記を備えた方が優先します。つまり、Aが移転登記を備えたら、Bは所有者に対して損害賠償請求ができることは格別、その不動産の所有権は取得できません。不動産所有者がその所有不動産にAのために地上権を設定し、その後にBのために抵当権を設定した場合も同じです。抵当権は使用収益権能を含みませんので、抵当権は、設定されているだけなら地上権と対抗関係には立ちませんが、債務が不履行となって実行段階に入ると地上権と食うか食われるかの関係になります。対抗要件は登記ですから、地上権登記が先であれば抵当権を実行しても競落人は地上権付きの所有権しか所得できませんが、抵当権登記が先であると競落人は地上権を否認して完全な所有権を取得します。これが対抗関係です。

登録が対抗要件であるという意味は、第一に当事者間では契約しただけで効力が生じる、つまり“登録は効力要件ではなく対抗要件にすぎない”という点、第二にその権利を第三者に主張するためには登録が必要だという点にあります。効力要件の個所で述べたとおり、効力要件でも対抗要件でも公示を備えたほうが優先するのであって、取引の安全において両者は大差はありませんが、効力要件であると常に権利内容が公示されますが、対抗要件ではそういうわけにはいきません。

通常使用権の許諾、移転、変更、消滅、処分の制限は対抗要 件ですから、登録をしなくても当事者間では合意どおりの効果が生じます。通常使用権の許諾は「使用させてください」「いいですよ」という当事者間の約束事にすぎず、商標権者や専用使用権者も将来商標権や専用使用権を譲渡するときの支障になっては困る、登録まではしたくないという場合もあり、許諾を受ける方も商標権や専用使用権が譲渡されてしまったらしょうがない、商標権者や専用使用権者を信頼しても大丈夫という場合もありますので、契約の成立だけで当事者間に通常使用権の債権債務関係が生じることとされます。この場合は、通常使用権の許諾後に商標権や専用使用権を譲受けたり、商標権について専用使用権の設定を受けた者から、商標の使用の差止を受けたときはこれに従わなくてはなりません。つまり、これらの者に対してその通常使用権を対抗できません。これに対して、通常使用権を登録すると、登録後に商標権や専用使用権を譲受けた者や、商標権につき専用使用権の設定を受けた者に対しても通常使用権を主張できます。具体的には、登録後に商標権や専用使用権を譲受けた者は通常使用権の付いた商標権や専用使用権を譲り受けたこととなり、登録後に専用使用権の設定を受けた者は通常使用権の付いた商標権について専用使用権の設定を受けたこととなり、通常使用権者による商標の使用行為を排除できません。つまり、これらの者に対して通常使用権を対抗できます。これらの者は原簿を確認して通常使用権者の存在を確認できるのですから、通常使用権を対抗されても不測の不利益にはなりません。取得は契約による取得に限らず、包括移転や競売による取得でも同じです。商標権が相続されて相続人に移転した場合や合併によって新設会社または存続会社に移転した場合も、新しい商標権者は登録のある通常使用権者による使用を排除できません。通常使用権の登録後に商標権に質権が設定され、商標権者が債務を履行できなかったために質権が実行されて商標権が競落人に移転した場合にも、競落人は通常使用権の付いた商標権を取得したものであり、通常使用権者を排除できません。もちろん新しい商標権者は通常使用権者から使用料を徴収することができます。通常使用権の登録後に商標権に専用使用権が設定され、その後に専用使用権者が専用使用権に質権を設定し、その質権が実行されて専用使用権が競落人に移転したときも同様に、競落人は通常使用権者を排除できません。つまり、通常使用権の登録があると、その登録後に商標権、専用使用権を取得した者全員に対して通常使用権を主張できるのです。以上に対して、通常使用権の登録前にすでに専用使用権が設定されていたときは、通常使用権の登録をしても専用使用権に対抗できないことはもちろんです。優劣を決める基準日つまり対抗力の発生日は、通常使用権の許諾日ではなくその登録日です。通常使用権の許諾を受けたが登録をしなかったところ、その後商標権の移転登録、専用使用権の設定登録を受けた者がおり、その後通常使用権の登録をしても新たな商標権者や専用使用権者に対抗できません。準用する特許法99条1項は登録後に通常使用権を取得した者との関係を規定していませんが、通常使用権は同一内容の権利が多数併存できますので、通常使用権者相互間は対抗関係にないから規定していないのです。つまり、通常使用権の登録は自己の通常使用権を対抗する効力があるだけで、他人の通常使用権を排除する効力はありませんので、通常使用権相互間は登録未登録を問わず排除関係には立ちません。通常使用権の登録は通常使用権許諾契約の特約事項です。つまり、商標権者または専用使用権者に当然に登録義務が発生するのではなく、登録する旨の合意がなくては登録義務が発生しません。この点は専用使用権の設定と異なります。登録通常使用権にするか登録しない通常使用権にするかは当事者が選択できる事項なのです。契約で登録義務をうたっているのに商標権者又は専用使用権者が登録に協力しないというときは、「登録に協力しろ」という判決を取って登録します。

通常使用権の移転も、商標権や専用使用権の移転同様に包括移転と特定移転があります。商標権や専用使用権の移転では、包括移転のときは登録が効力要件ではなく、包括移転の事実の発生と同時に移転の効力が生じる旨のカッコ書がありましたが、通常使用権の移転ではもともと登録は効力要件ではなく、包括移転の事実の発生と同時に通常使用権移転の効力が生じますので、カッコ書はありません。まず包括移転について。法文上、商標権や専用使用権の包括移転においては登録は効力要件にも対抗要件にもされていないのに、通常使用権の包括移転だけは登録が対抗要件にされているように読めます。しかし、専門的ですから詳しくは書きませんが、通常使用権(商標権、専用使用権も同じ)の包括移転において対抗関係が生じる事態はまず想定できませんので、準用する特許法99条3項の「通常使用権の移転」は特定移転だけを対象とすると考えてよいです。そこで通常使用権の特定移転について。通常使用権は商標権者または専用使用権者と通常使用権者との間の債権債務関係ですから、通常使用権の譲渡は債権譲渡にほかなりません。そして、民法は、債権譲渡の対抗要件として、①債務者に対して自分が債権を譲り受けたことを主張するための要件と、②債務者以外の第三者に対して自分が優先することを主張するための要件の二の対抗要件を規定しています。そして、前者の対抗要件は債権者から債務者に対して譲渡したことの通知をするか、債務者がその譲渡を承諾することであり、後者の対抗要件は①の通知が確定日付のある証書によってなされることだとしています(以上、民467条)。これを説明します。債権者がA、債務者がBであるとして、債権者AがBに対する債権をCに譲渡した場合、AがBに対して「債権をCに譲渡しましたよ」と通知するか、Bの方から「Cへの譲渡を承諾します」と言えば、CはBに対して自分が債権者であることを主張できるようになります。これが①の債務者に対する対抗要件です。ところが、債権者Aが同じ債権をDにも二重譲渡して、Bに対して「債権をDに譲渡しましたよ」という通知もする場合があります。このときのCD間の優劣はBに対する通知の確定日付の有無またはその先後によります。確定日付とは公的機関の証明のある日付です。郵便局から内容証明郵便を出すと郵便局が内容物に日付のスタンプ印を捺してくれるし、公証役場でも同様のスタンプ印を捺してくれますが、それらの印の捺された証書が確定日付ある証書です。つまり、日付を遡らせられないように、公的機関による日付証明のある証書で債務者に通知した方が優先するとされています。双方確定日付のある証書で通知したときは日付の先後によって優劣を決めます。これが②の債務者以外の第三者に対する対抗要件です。その結果、債務者に対する債権譲渡の通知は内容証明郵便によってなされ、郵便局のスタンプ印の日付の先後によって優劣が決まるのが一般です。通常使用権の譲渡における上記①の債務者対抗要件は、債務者(商標権の通常使用権なら商標権者、専用使用権の通常使用権なら専用使用権者)に通知するかその承諾を得ることですが、通常使用権の譲渡が有効に成立するためには商標権の通常使用権なら商標権者の、専用使用権の通常使用権なら商標権者及び専用使用権者のそれぞれ承諾が必要とされており(商標31Ⅲ)、有効要件の中に対抗要件が入り込んでいます。つまり、通常使用権の譲渡が有効に成立した時点ですでに債務者対抗要件を具備しているのです。したがって上記①の債務者対抗要件は問題になりません。問題になるのは②の第三者対抗要件だけです。そして第三者対抗要件は、民法規定によれば、債権者(通常使用権者)から債務者(商標権者又は専用使用権者)に対する通常使用権の譲渡の通知の確定日付の有無またはその日付によって優劣を決めることとなります。しかし、債権を譲受けようとする者にとって、すでに確定日付による通知をしている譲受人がいるか否かは全く分からないのですから、確定日付の有無、その日付は公示手段として全く不十分です。民法がこのような公示性のない手段をもって第三者対抗要件としたのは、債権においては他に公示性のある手段がなかったからです(平成10年に債権譲渡の登記制度が新設されましたが、十分な利用をみるにはいたっていません)。ところが商標法には登録原簿という公示手段がありますので、これを利用しない手はなく、通常使用権の譲渡は確定日付ではなく原簿への譲渡の登録をもって第三者対抗要件としました。このように、登録が通常使用権の譲渡の対抗要件であるというのは第三者対抗要件の意味であって、債務者(商標権者又は専用使用権者)に対しては、いやしくも債務者の承諾を得て譲受けた以上その譲受人は自己の通常使用権を主張できます。したがって、未登録通常使用権であっても容易に債務者対抗要件を具備することができます。ところが、未登録通常使用権について第三者対抗要件を具備するためには、債務者の協力を得て通常使用権の登録をしてもらい、その上で移転登録をしなくてはなりません。債務者としては、これまで未登録であった通常使用権を登録通常使用権に変更することには抵抗がありますので、未登録通常使用権の譲渡の登録はできないケースの方が多いでしょう。対抗力は登録日に発生しますので、登録日を基準にして優劣を決めます。同一の通常使用権が二重に譲渡されたときは、移転登録をした方、双方移転登録をした時は移転登録の日付の早い方が優先します。一方に通常使用権を移転し、他方に通常使用権に質権を設定したときは、移転登録が早ければ譲受人は質権を否認することができ、質権の登録が早ければ譲受人に移転した通常使用権に質権が存在することとなります。

通常使用権の変更、消滅も第三者対抗要件ですから、当事者間では登録をしなくても変更契約の内容に変更され、または消滅します。しかし、対抗関係にある第三者に対しては変更登録または抹消登録をしないと主張できないということになります。しかし、通常使用権の変更、消滅において、「対抗関係にある第三者」の出現はやや想定しづらいです。たとえば、通常使用権が消滅した後、その抹消登録の前にその通常使用権を第三者に譲渡した場合、この第三者はそれ以外の人と食うか食われるかの関係には立っておらず、これは対抗問題ではありません。この第三者が保護されるか否かは登録の公信力(登録を信用した者は保護されるか)の問題であって、登録の公信力は否定されています。なお、専用使用権の消滅とは異なって、通常使用権の消滅には「混同または商標権の消滅によるものを除く」のカッコ書がありませんが、それは通常使用権の消滅は、混同による消滅及び商標権消滅による消滅に限らず消滅原因発生によって当然に消滅の効果が生じるとされているからです。

通常使用権を目的とする質権は、当事者間で質権設定の合意をするだけで有効に成立しますが、登録をしないと質権を第三者に対抗できないとされています(商標34Ⅳで準用する特許99Ⅲ)。通常使用権を目的とする質権も、質物が債権的権利であるという点が商標権や専用使用権を目的とする質権と異なるだけで、質権それ自体は物権ですから登録を効力要件とすべきですが、通常使用権自体が登録が効力要件とされておらず原簿に登録されない通常使用権も多数あり、未登録通常使用権に対して質権の登録をすることはできませんので、質権登録を質権発生の効力要件とすることができないのです。登録が対抗要件であるというのは、質権の登録をしておけば、その後に通常使用権が第三者に移転されても質権者はその通常使用権を競売に出せる、その後に商標権が第三者に移転されても質権者はその通常使用権を競売に出せる、その後に通常使用権に質権が設定されても質権者は自己の質権が先順位であることを主張できる等の意味です。質権に登録がないと、通常使用権者が通常使用権を譲渡したときには質権者はその通常使用権を競売に出せない(譲受人は質権の付いていない通常使用権を譲り受ける)、商標権者が商標権を譲渡したときには質権者はその通常使用権を競売に出せない(通常使用権の登録がないときは譲受人はそもそも通常使用権の付いていない商標権を譲受ける、通常使用権の登録があるときは、譲受人は質権の付いていない通常使用権が付いている商標権を譲り受ける)、後順位質権者に対して自己の質権の方が先順位であると主張できない等の結果になります。後者の場合において、譲受人や後順位質権者にも登録のないときは両方とも権利を主張できません。この場合は先に登録をした方が優先します。通常使用権を目的とする質権の移転、変更、消滅、処分の制限は通常使用権のそれらに準じます。

10 審判制度

[1]商標法の審判の体系的地位

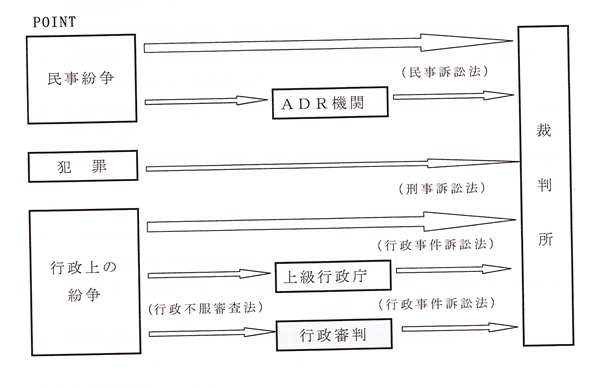

“社会あるところ法あり”と言われるとおり、人間社会には紛争がつきものであり、紛争を解決するための法が必須です。わが国には実に多数の法があり、それら多数の法を各種の基準で区分しますが、その中に「実体法と手続法」の区分があります。実体法には民法、商法、刑法等の法律があり、「・・・のときは損害賠償の義務を負う」とか、「・・・・のときは・・・の請求ができる」とか国民の権利義務の内容を定めています。ところが、実体法で義務者とされた者が任意に履行すればよいのですが、その者にも言い分があるでしょうし、言い分がなくても応じないという場合もあります。そこで、実体法に定めた権利が真実存在するか否かを確定し、存在するときにはそれを強制的に実現するための手続きが必要となります。実体法が刑法であれば、「・・・をした者は・・・の懲役に処する」とか規定されていますが、真実その者が罪を犯したか否か、その刑罰はどの程度が相当かを確定し、強制的に刑罰を課するための手続きが必要となります。この手続きを定める法が手続法です。手続法では、誰が、どこへ、どのような申し立てをするか、その申し立てを審理する方法等が定められます。

この世に生起する紛争を大別すると、金銭の貸借、建築瑕疵、交通事故、離婚、相続といった民事上の紛争と、殺人、放火のような犯罪と、行政庁の処分に不服があるといった行政上の権利関係に関する紛争があります。

民事上の紛争には多様な解決制度があります。基本的には裁判制度であり、当事者が原被告となって裁判所に訴えを起こし、裁判所が審理して解決します。その手続きを定める法律が民事訴訟法です。裁判所による解決というとすぐ思いつくのが判決ですが、実際に判決が出されることは少なく多くは裁判上の和解によって解決します。民事訴訟法89条は裁判所は訴訟の程度を問わず和解を試みることができると定めていますが、紛争は当事者が話し合い、互譲して自主的に解決することが理想なのです。そこで、裁判所以外の機関によって紛争を自主的に解決する試みも活発化し、平成16年には裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法(ADR法)が制定されました。ADR(alternative dispute resolution)には助言型、調整型、裁断型があり、また提供機関には司法型(裁判所の民事調停、家事調停)、行政型(労働者と事業者間の紛争であれば都道府県労働局の紛争調整委員会のあっせん、建築紛争であれば中央建設工事紛争審査会のあっせん、調停、仲裁等、全国の消費生活センターや国民生活センターの相談、あっせん等)、民間型(日弁連と日本弁理士会で共同設立した知的財産仲裁センターによる相談、調停、仲裁等)があります。これらADR機関による紛争解決は自主解決の支援であって強制力はありませんから、当事者はADR機関の提示した解決案を拒否して裁判所に訴えることができます。まさに、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」(憲法32条)わけです。上記のとおり裁判所でも和解による解決を目指しますが、ADRとは異なって裁判所は判決並びにその強制執行という強制解決手段を発動できますので、そのような強制力を背景とする和解提案であれば当事者も従わざるをえず、紛争解決力はADRより格段に上回っています。

犯罪を処罰するための実体法は刑法が中心で、それ以外にも各種の法律に刑罰法規があります。商標法でも78条(侵害罪)~82条(両罰規定)に刑罰法規が設けられています。手続法は刑事訴訟法です。

行政庁の処分に不服がある場合は、まず上級行政庁に異議申立をしなくてはならない場合(裁決前置主義)と、直ちに裁判所に対して行政処分の取り消しを求めることもできる場合(自由選択主義)があります。上級行政庁に対する異議申立の手続きを定める手続法が行政不服審査法です。また特定の行政処分に関しては、行政機関が当事者対立構造(当事者を対峙させて主張及び立証を尽くさせ、公平な第三者が判断するという構造)、公開の口頭審理といった裁判に準じた手続きで異議の申立てを審理することとしています。これが行政審判であり、独占禁止法に基づく公正取引委員会による排除措置命令に対する審判、土地収用法に基づく収用委員会の審理、労働組合法に基づく労働委員会の審問等があります。そして、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」(憲法32条)わけですから、行政審判の結果に不服のある当事者は裁判所にその取り消しを求めることができます。そのための手続きを定める法律が行政事件訴訟法です。商標法では、①査定、②審決、③審判または再審の請求書の却下決定、④商標法の規定により不服申立ができないとされている処分以外の処分の取消の訴えは、処分について異議申立または審査請求に対する決定または裁決を経た後でなくては提起できないとして(商標63の2で準用する特許184条の2)、裁決前置主義を採用しました。したがって、上記①~④以外の処分に対して不服のある者は、まず行政不服審査法に則って特許庁長官に対して異議申立または審査請求をし、その決定または裁決に対して不服のある場合のみ東京地裁に対して決定または裁決の取消訴訟を起こせます。

一方、ア)取消決定、イ)審決、ウ)審判・再審における補正却下決定、エ)登録異議申立書・審判または再審の請求書の却下決定に対しては、その取消訴訟を東京高裁に起こすことができます(審決等取消訴訟・商標63条Ⅰ)。このうちの審決、審判または再審の請求書の却下決定はもともと裁決前置から外されていますが、取消決定、審判・再審における補正却下決定、登録異議申立書の却下決定は、商標法63条の2の例外として取消訴訟が認められたものです。審決とは拒絶査定不服審判、無効審判等の審判の結論のことですが、拒絶査定不服審判、無効審判等の審判は行政機関のなす行政審判であり、裁判に準じた手続きで行いますので、その結果に対する不服訴訟(審決等取消訴訟)は東京高裁が第一審とされ(つまり一審省略になります)、行政審判において認定された事実については裁判所も拘束されることとされます(実質的証拠原則)。

以上の手続法において要になる部分は民事訴訟法に定められており、刑事訴訟法、行政事件訴訟法、行政不服審査法、特許法や商標法の手続き規定等の手続法は民事訴訟法を準用するという形で定められています。

[2]審判の諸原則

POINT

(1)職権主義

①職権進行主義

②職権探知主義

(2)処分権主義

(3)口頭主義・書面主義

(4)公開主義

[3]職権主義

POINT 商標法の審判では、手続き進行面においては職権進行主義が、内容審理面においては職権探知主義がとられている。

紛争の解決制度として民事、刑事、行政事件の訴訟手続きがあり、それ以外に行政機関による争訟手続きがあります。商標法の審判手続きは、まさに行政機関による訴訟に準じた争訟手続きです。これらの手続きは当事者と官庁(行政・司法機関)との共同作業として展開します。また、事件の進行に関する面と事件の内容を明らかにする面(主張や証拠の提出)に分けることができます。

事件進行面に関し、官庁側を主役としてこれに大きな役割を担わせる主義を職権進行主義といい、逆を当事者主義といいます。事件内容を明らかにする面に関しては、事件内容を知悉しているのは当事者ですから基本的には当事者が主役となりますが、主張や証拠資料の提出を当事者の権能と責任にゆだねる主義を弁論主義といい、それらを当事者のみにゆだねず官庁の職責ともする主義を職権探知主義といいます。

手続進行 |

内容審理 |

| (当事者が主役)当事者主義 | (当事者の責任)弁論主義 |

| (官庁が主役)職権進行主義 | (官庁も関与)職権探知主義 |

民事訴訟法では、事件進行面に関しては職権進行主義をとり、事件内容を明らかにする面に関しては弁論主義をとります。事件進行面は、これを当事者に任せたのでは遅延の原因になりますので、争訟手続き一般において職権進行主義がとられます。事件の内容を明らかにする面に関しては、民事訴訟の対象たる民事紛争は本質的に当事者の自由な処分にゆだねてよい事項ですから(真実は500万円の金の貸借があっても、双方当事者が300万円の貸借であるといって争わないのであれば300万円と認定してよい)、これをもっぱら当事者の権能と責任にゆだね、裁判所は原則として介入してはならないこととしたのです(前例では、裁判所は300万円と認定しなくてはならない)。

ところが商標法の審判では、ある商標を登録するか否か、あるいはある商標を無効・取り消すか否かは独占権の存否、出所混同のおそれに関わり、大げさに言えば国民の利害に影響を与えます。決して当事者間の自由処分にゆだねてよい事項ではないと考えられています。そこで、事件進行面に関して職権進行主義をとるとともに、事件の内容を明らかにする面に関して職権探知主義をとりました。両者を合わせて職権主義といいます。

1 職権進行主義

審判長は、当事者または参加人が期間内に手続きせず、または期日の通知に応じて出頭しないときでも審判手続きを進行できます(商標56Ⅰで準用する特許152)。これは期間内に手続きをしなかったときは手続きのないものとして、出頭しないときは意見がないものとして手続きを進行できるとするもので、職権進行主義を端的に規定した条文です。その他、審判長は請求書副本を被請求人に送達し、答弁書副本を請求人に送達し、当事者および参加人を審尋することができ(商標56Ⅰで準用する特許134ⅠⅢⅣ)、当事者の双方または一方が同一である2以上の審判の審理を併合することができ、併合した審理を分離することもでき(以上、商標56Ⅰで準用する特許154ⅠⅡ)、登録異議申立てについての決定もしくは他の審判の審決または訴訟手続きが完結するまで審判手続きを中止でき(商標56Ⅰで準用する特許168Ⅰ)、中止した手続きを再開でき(特許24で準用する民訴131)、審理が終了したときは結審通知をし、結審通知後20日以内に審決しなくてはならない点(以上、商標56Ⅰで準用する特許156)も職権進行主義を定めた条文です。

2 職権探知主義

職権探知主義は、民事訴訟法が採用する弁論主義の反対概念です。弁論主義は、①その事実認定によって不利益を受ける当事者が認めて争わない事実は、そのまま判決の基礎として採用しなくてはならない(自白の拘束力)、②主要事実は当事者が陳述したものでなくては判決の基礎として採用しない(サプライズの禁止)、③証拠は原則として当事者が申請したものでなくては採用しない(職権証拠調べの禁止)を3本柱とします。

まず①について。民事訴訟の目的は真実を発見する点にあるのではなく、両当事者の紛争を解決する点にあると考えられています。そこで、当事者双方が認めて争わない事項については裁判所の事実認定権は排除されます。これが自白の拘束力です。上記したとおり、当事者が300万円の金銭貸借であるといって争わないのであれば、金銭消費貸借契約書に「500万円」と記載されていても裁判所は300万円の金銭貸借であると認定しなくてはなりません。当事者が争っていない事項に裁判所が異議を唱えて、紛争範囲を拡大してはならないと考えられているのです。次に②について。主要事実とは法律効果の発生、変更、消滅の要件となる事実をいいます。売買代金請求訴訟であれば売買契約の存在、代金支払日の到来、代金の不払い等が、商標権侵害による差止請求訴訟であれば商標権の存在、相手方の使用、商標の類似、商品(役務)の類似、使用権限の有無等が主要事実です。主要事実のような重大な事実は、当事者が訴訟において陳述しない限り裁判所は採用してはなりません。たとえば売買代金請求訴訟において、裁判所は、当事者が提出した証拠の中に売主の売買代金受領書を発見したとしても、買主が代金支払済みの抗弁を主張しない限り支払済みであると認定してはなりません。最後の③は、裁判所は当事者の提出した証拠、申請した証人だけから当事者の主張の真偽を判断しなくてはならず、裁判官が証拠の提出を要求したり、自らインターネット等を使って調べたりしてはならないということです。この②と③は主張の提出及び証拠の提出はもっぱら当事者の権能と責任であって、裁判所は関与しないということです。この点については、裁判官が証拠の中に売買代金受領書を発見したときは支払済みの事実を認定したほうが、また裁判官自らインターネット等を使って調査した方が真実に近い事実認定ができると思うかもしれませんが、裁判官が各当事者に公平に事実を発見したり、公平に調査することができるわけではなくどうしても不公平になるし、また不利な認定をされた当事者は「裁判官は相手に有利な証拠ばかり探してくる」といった不満をもち、裁判の公平に対する信頼が揺らぎますので、主張の提出及び証拠の提出は一切当事者の権能と責任にして、裁判官は当事者の主張や提出した証拠の範囲内においてのみ審理することにしたほうが公平であり、裁判に対する当事者の信頼を維持できるのです。

以上のとおり、民事訴訟法においては、当事者が紛争解決を求めるかぎりにおいて(次の処分権主義)、当事者の争いのある事実を、当事者の主張と提出した証拠だけにもとづいて審理する(弁論主義)こととされています。

ところが、商標法の審判ではこれらをすべて採用しません。①については、商標法56条1項で準用する特許法151条が民事訴訟法179条の「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない」を準用するに際して、「顕著な事実は、証明することを要しない」の限度でのみ準用していることから、商標法の審判では当事者が自白した事実も要証事実とされています。つまり自白の拘束力が否定されています。②については、商標法56条1項で準用する特許法153条1項が、当事者又は参加人が申し立てない理由についても審理できることとしています。③については、商標法56条1項で準用する特許法150条が職権証拠調べ及び職権証拠保全を認めています。このように商標法の審判では弁論主義が否定されていますので、職権探知主義が採られているといいます。それは上記したとおり、商標法の審判の対象は独占権の存否にかかり、当事者の自由な処分にゆだねてよい事項ではないので、真実に則った審理が望まれているからです。その結果、4条1項10号違反の無効審判をうけた被請求人が引例商標の周知性を否認する事実を主張し、審判請求人も争わなかったとしても、審判官が引例商標は周知であったと判断すれば無効審判請求を棄却できるし(自白の拘束力の否定)、無効審判請求人が引用していない自ら調査して発見した登録商標を引用して商標法4条1項11号を適用することもできます。

[4]処分権主義

POINT 商標法の審判では、当事者が求める範囲においてのみ審理がなされ、また当事者は審理の申立を自由に取り下げることができる。

処分権主義とは、①当事者が審理を求める範囲を明らかにしなくてはならず、官庁側は当事者が審理を求めた範囲内でしか審理できない、②当事者は自らのした申立を自由に処分できることを内容とします。①は、当事者が「金500万円を支払え、との判決を求める」とか「AとBの養子縁組を取り消す、との判決を求める」等の形で審理を求める範囲を特定しなくてはならないこと、及び裁判所は当事者の申立の範囲内でしか審理できず、その範囲を超えて審理したり、その範囲を超えてまたはそれと異なる内容の判決、たとえば「金700万円を支払え」とか「AとBを離婚する」といった判決を出してはならないということです。②は、当事者は自らのした請求を取り下げたり、放棄したり、相手方の請求を認諾したり、相手方と和解したりすることが自由にでき、官庁側はそれを拒否できないということです。つまり、当事者が審理を求めるかぎりにおいて、その求める範囲内でしか官庁側は審理をしてはならないのです。

処分権主義は、民事訴訟はもちろんのこと刑事訴訟、行政事件訴訟等ほとんどの争訟手続きで採用されている通則です。商標法の審判でも採用しており、商標法56条1項で準用する特許法153条3項が「審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない」と定めるのは処分権主義の①を定めたものであり、商標法56条1項で準用する特許法155条1項が「審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる」と定めるのは処分権主義の②を定めたものです。

[5]口頭主義・書面主義

POINT 商標法の審判では、当事者系審判では原則として口頭主義、査定系審判では原則として書面主義がとられている。

口頭主義とは当事者が立ち会って口頭で審理をする主義をいい、書面主義とは当事者の提出した書面に基づいて審理する主義をいいます。口頭主義は当事者と直面しているので臨機応変に釈明ができ、新鮮な印象が得られて真実をつかみやすいという利点がある一方、直ちには理解できないとか、記憶忘れから脱落が生じやすいといった欠点があります。民事訴訟法では、当事者が法廷において口頭で弁論すること(口頭弁論)が原則とされますが、口頭の弁論だけだと裁判官も当事者も忘れてしまいますので、準備書面を提出することとされています。つまり原則として口頭主義ですが、書面によって補充することとしています。これに対して、商標法の審判では、当事者系審判では口頭審理を原則として申立又は職権で書面審理によりうるものとし、査定系審判では書面審理を原則として申立又は職権で口頭審理によりうるものとしています(商標56条Ⅰで読み替えて準用する特許145条Ⅰ・Ⅱ)。さらに、口頭審理における調書作成を独立した権限をもって行う審判書記官の制度を設け、口頭審理の公証性を担保しています(商標56Ⅰで準用する特許144条の2等)。

[6]民事訴訟法の共同訴訟

POINT

| 別々の訴訟 | 別々の手続きで別々の裁判官が審理するから審理の重複や判決の矛盾が生じ、原告も複数回裁判をしなくてはならない。 | |

| 共同訴訟 | 1個の手続きで1人の裁判官が審理するから審理の重複や判決の矛盾が生じない。原告も1回裁判をすれば済む。 | |

| ①通常共同訴訟 | 別々の訴訟で起こしてもよい複数の請求にかかる共同訴訟で、複数の請求を合一に確定する必要がないので、原則として共同訴訟人独立原則が認められ、また共同訴訟人の1人に生じた中断、中止の事由の効果は他の共同訴訟人に及ばない。判決に対する上訴も共同訴訟人中の一部の者がまたは一部の者に対して起こせる。 | |